- PII

- S013216250022645-2-1

- DOI

- 10.31857/S013216250022645-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 10

- Pages

- 3-16

- Abstract

The paper considers the consequences of one of the topical aspects of the complex and, according to some estimates, catastrophic state of the modern world - the collision of conflicting trends in globalization and sovereignty. The downward trend of globalization (not to be confused with internationalization) is observed after the global financial and economic crisis of 2008-2009. It has intensified under the influence of the covid pandemic and sanctions restrictions. Sovereignty trends, including those influenced by these factors have, on the contrary, an upward trend. In the 2020s, the contradictory tendencies of globalization and sovereignty increased the threat of world chaos. The resolution of contradictory tendencies and the formation of a new world order is possible on the basis of one of the models of a (new) unipolar, multipolar or bipolar world. The paper compares the perspectives of each of these actively discussed models of world development. On the basis of the analysis carried out, based on the theory of institutional X-Y matrices and empirical data, the greatest probability is the formation of a bipolar world. Its peculiarity, however, lies not in the crystallization of two "poles of power" in the form of rival states, but in the institutionalization of similar powerful international bipolar coalitions. Their composition was predicted by the author in the book “Institutional Matrices and the Development of Russia…” (Kirdina, 2014) and is confirmed by rесent practice.

- Keywords

- new world order, globalization, unipolarity, sovereignty, multipolarity, bipolar coalitions, theory of institutional X-Y matrices

- Date of publication

- 14.12.2022

- Year of publication

- 2022

- Number of purchasers

- 3

- Views

- 120

Алармистские оценки кризиса в международных отношениях и угрозах стабильности мирового порядка актуальны как никогда. Озабоченность «большой дестабилизацией» [Громыко, 2017: 59] усугубляется локальными военными конфликтами, которые охватывают все больше стран мира и перемещаются с периферии в центр [Степанова, 2020]. В научных и медийных дискуссиях обсуждаются перспективы и условия становления нового мироустройства, которое исключило бы катастрофические сценарии. «Мы живем в исторический период, когда налицо упорная, временами почти отчаянная погоня за ускользающей от общего понимания концепцией мирового порядка. Хаос угрожает нам…» [Киссинджер, 2016: 10]. Искомая концепция мирового порядка может быть основана на (новой) однополярности, многополярности или биполярности. В статье рассмотрены теоретические и эмпирические аргументы относительно перспектив каждой из моделей. Особое внимание уделяется рассмотрению противоречий глобализации и суверенизации, с одной стороны, и роли биполярных коалиций в разрешении этих противоречий и становления более стабильного мира, с другой стороны1.

Глобализация (≠ интернационализация): нисходящий тренд. При всем разнообразии подходов к определению глобализации в социальных науках можно выделить два основных.

При первом более широком подходе глобализация понимается как интернационализация, то есть процесс роста межнациональных связей и усиления взаимозависимости различных государств и организаций, росте их активности за пределами географических и национальных границ. В ходе интернационализации возникают международные объединения в различных сферах — экономической, политической, культурной, военной и т.д., растут объемы морских перевозок между континентами, обмены населением (миграция, туристы), иностранные инвестиции в национальные экономики и т.д. Интернационализация представляет собой вечный и естественный процесс, она сопровождает развитие человечества и опосредует взаимодействие людей, организаций и стран в мире, делая его все более взаимосвязанным. Интернационализация постоянно усиливается и имеет восходящий тренд.

При втором более узком подходе глобализация понимается не как вечный, но современный и направляемый процесс. Его суть состоит в универсализации экономических, политических и идеологических институтов, в т.ч. тех, что имеют наднациональный характер. «Глобализация – процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации»2, при этом реализуется «американо-европейская либеральная модель глобализации» [Бузгалин, 2008]. Данное понятие глобализации, которого мы придерживаемся в данной работе, опирается на социологические теории глобализации, которые, в свою очередь, наследуют теориям модернизации 1950–1960-х гг. (Т. Парсонс, С. Хантингтон, Э. Шилз). Модернизация предполагает вытеснение традиций современностью и восходящее линейное движение к более развитым, прогрессивным формам общественной организации, которые предлагают развитые страны. Их распространение по всему миру означает «конец истории» [Fukuyama, 1992]3. Обоснование модернизации, активно выходящей за национальные границы и обеспечивающей становление глобального модерного общества, продолжено в теориях глобализации. К ним относят концепции, которые концентрируются на разных сторонах универсального для разных стран вектора развития: мир-системная теория, теории глобального капитализма, сетевого общества, теории транснационализма, постмодерн и др. [Robinson, 2007].

Так, для автора мир-системной теории И. Валлерстайна «современный мир – это, прежде всего, капиталистический мир. Исследователь программно отказывается от того, что сегодня обычно обозначается как «методологический национализм», т.е. подход, при котором за основную единицу социологического анализа берется общество в рамках национального государства. Он утверждал, что капитализм c самого начала был вопросом не национальных государств, а явлением, которое развивается в мировом масштабе в процессах долгосрочной динамики...» [Шубрт, 2020: 102]. При этом именно «демократические развитые страны определяют лицо современности. Миссия США и других развитых стран заключается в том, чтобы привести отсталые традиционные страны в современность…»4. С 1990-х гг. «в качестве доминирующей силы, заинтересованной в глобализации и глобальном господстве, утвердились США» [Проданов, 2017: 173].

Теории глобализации служат важным средством легитимации5 идеологического влияния капиталистических стран и США, которые выполняют роль гегемона глобализации: по сути, «гегемония есть легитимное правление доминирующей державы» [Hegemony and World Order, 2021: 3], использующей как жесткую, так и мягкую силу для поддержания своего доминирования. Чем могущественнее гегемон, тем успешнее глобализация в понимаемом здесь смысле.

Однако в ХХI в. роль США как гегемона ослабевает [Wallerstein, 2003]. Поэтому глобализация, по мнению как её критиков, так и сторонников, затормозилась. «В то время как в 1990-х гг. Соединенные Штаты почти повсеместно считались единственной и непоколебимой сверхдержавой в мире, ко времени финансового краха 2008 г. представление о том, что гегемония США находится в глубоком и потенциально смертельном кризисе, переместилось из периферии в мейнстрим» [Silver, Rayne, 2020: 17]. Экономическими параметрами этого кризиса служат цифры снижения доли валового внутреннего продукта (ВВП) США в мире, особенно по сравнению с его основным экономическим конкурентом Китаем (табл. 1).

Таблица 1. Доли США и КНР в мировом ВВП (по паритету покупательной способности), 1990–2021, %

| Страны | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2021 |

| США | 20,3 | 20,3 | 20,9 | 19,6 | 16,8 | 16,3 | 15,7 |

| КНР | 3,7 | 5,9 | 7,4 | 9,8 | 13,7 | 16,1 | 18,6 |

Итак, США теряют лидерские позиции и право на мировую гегемонию [Kagan, 2008], что сопровождается замедлением процессов глобализации и глобальных связей, например, сокращением темпов роста мировой торговли. «До 2000-х гг. мировая торговля росла в два раза быстрее в объемных показателях, чем мировой ВВП. В 2016 г. она росла примерно вполовину медленнее» [Дегарден, 2017: 73], и эта тенденция, усугубленная ковидными ограничениями, продолжается. Одной из причин этого, по данным МВФ, становится протекционизм [там же], т.е. стремление многих стран к экономической (и не только) самостоятельности и независимости.

Также причина замедления глобализации состоит в ее негативных последствиях: становится очевидным, что глобализация рынков приводит к улучшению положения для одних и ухудшению – для других, усиливая социальные неравенства и противоречия [Rodrik, 2017; Stiglitz, 2017]. «Глобальная экономика закрывается», как следует из исследования агентства Bloomberg6, и «в будущем экономики определённо будут менее открытыми, чем сегодня»7.

Суверенизация и постглобальныей суверенитет: восходящий тренд. Отмеченное выше замедление торговли и глобальных связей привлекло внимание ученых всего мира и открыло непрекращающиеся дискуссии о деглобализации (обзор см. в [Witt, 2019]). Характерной чертой этого постглобального периода является восходящий тренд суверенизации и «капсуляции отдельных государств и блоков» [Проданов, 2017: 173].

В современном дискурсе суверенитет понимается как возможность отдельного государства иметь «право и силу определять для себя самостоятельно, а не по приказу других, основные вопросы, касающиеся своего существования»8. В понятии суверенитета связываются внешние (запрет на вмешательство, равенство) и внутренние (безопасность, мир) условия существования государства. По сути, суверенитет означает для государства «право на развитие». Суверенитет и государственность взаимосвязаны: несуверенное государство рассматривается как квазигосударство. Как правило, в поворотные исторические моменты концепты суверенитета актуализируются, заново переосмысливаются и наполняются новым содержанием9. В условиях деглобализации понятие суверенитета снова «выходит на арену» и требует своего развития и артикуляции.

9. Volk C. The problem of sovereignty in globalized times // Law, Culture and the Humanities. 2019. February 21. DOI 10.1177/1743872119828010 (дата обращения: 06.06.2022).

Смещение фокуса от глобализации к суверенизации и усиление «постглобального суверенитета» [Пономарева, 2007: 101], или, другими словами, «глобального протекционизма» [Mariotti, 2022], соединяется с осознанием того, что «(Н)екоторые страны используют язык глобализации в погоне за очень национальными повестками дня»10 и не пренебрегают рестрикциями в отношении других стран. Поэтому экономические и политические интересы стран «дрейфуют» в сторону большей суверенизации.

Известно, что суверенитет, который может казаться невидимым, проявляет себя, как правило, во времена кризисов и потрясений. В такие периоды неустойчивости финансовых рынков, разрывов логистических цепочек, санкционных демаршей и т.п. становится очевидной мера суверенности государства, возрастает потребность в независимости и протекционизме [Enderwick, 2011: 326] и происходит возврат «к старой парадигме национальных интересов» [Вятр, 2017: 52]. Тогда государство, «сцементированное экономическим патриотизмом и национальной безопасностью», осознает свою роль как «стратега» [Lenway, Murtha, 1994] и становится управляющим актором в новой системе глобального протекционизма.

Какие факты говорят нам о возрастающем тренде суверенизации? Во-первых, видимым (хотя и малозамеченным) явлением служит рост количества физических ограждений и стен между государствами. Зарубежные авторы приводят интересную статистику: за период 1945–1989 гг. государства возвели между собой 19 стен, в 1991 г. это количество сократилось до 12 (что стало отражением эпохи «падения Берлинской стены»). Однако уже к 2014 г. таких стен стало 64 [Borders et al., 2014: 2]. Эти новые стены защищают государства не от военных нападений соседей, как это было ранее, но маркируют незримые границы стран как различных экономических, политических и культурных систем11 и препятствуют глобальным «нежелательным» потокам мигрантов, туристов, товаров, услуг и др.12

12. С августа 2022 г. физические стены стали дополняться «визовыми стенами» между государствами: так, например, страны Балтии и Польши призывают к запрету выдачи виз гражданам России для въезда в эти страны.

Во-вторых, восходящий тренд суверенизации отражается в стремлении к (ре)локализации производства на собственной территории в большинстве стран мира. Если с 1960-х гг. в мировой экономике преобладал так называемый офшоринг, т.е. вывод производства на территорию других стран (обычно из развитых стран в развивающиеся, где издержки производства были ниже), то с 2010-х гг. развивается противоположный процесс – так называемый решоринг, т.е. возвращение ранее перенесенного производства обратно в страну. Программы решоринга направлены на повышение самодостаточности и устойчивости национального производства, на противодействие пандемийным рискам, в том числе связанным с ними разрывами логистических цепочек, на укрепление социально-экономической и политической стабильности внутри страны. Среди программ решоринга – запущенные в США программа «Переделка Америки» (Remaking America) 2010 г. во время президентства Б. Обамы; программа администрации Д. Трампа «Америка прежде всего» (America first), заявленная им в президентской кампании в 2016 г.; программа Белого дома от 24 февраля 2021 г., по «восстановлению внутренних производственных мощностей», артикулированная президентом Дж. Байденом [Mariotti, 2022]. Известны аналогичные программы европейских стран – «Reshore UK» в Великобритании по перемещению зарубежных производственных мощностей обратно в страну и «Colbert 2.0» во Франции для поощрения продуктов «Сделано во Франции» и оживления внутреннего спроса; выделяются средства на аналогичные цели в Японии, Южной Корее и других азиатских государствах [ibid]. В современной России также идет релокализация производства критических товаров, национализации техстандартов и т.д.13 Программы релокализации и решоринга отражают активный характер политики государств, направленной на повышение национальной конкурентоспособности. Её называют «политикой активистского экономического национализма» [Rodrik, 2017; Stiglitz, 2017], усиливающей суверенитет государств.

В-третьих, страны мира все шире внедряют концепции так называемой «технологической суверенизации», «технологической островизации»14 или «нового технонационализма», которые «напрямую связывают технологические возможности с национальной безопасностью страны и геополитическими преимуществами и включают правовые и нормативные ограничения или санкции против избранных иностранных инвесторов или иностранных компаний» [Luo, 2022: 551]. Сам термин «технонационализм» возник в 1980-х гг. [Reich, 1987]. Традиционно под ним понимали комплекс политик и институтов, направленных на усиление конкурентоспособности нации за счет внедрения инноваций и распространения новых технологий. В отличие от традиционного понимания, «новый технонационализм» дополняется набором идеологических, политических, экономических соображений, а также соображениями безопасности, что роднит его с понятиями глобального протекционизма [Mariotti, 2022] и суверенитета.

Восходящий тренд суверенизации охватывает процессы не только территориального, воздушного и акваториального суверенитета, но также цифровой независимости и её защиты. Он проникает в культурное, коммуникативное, идеологическое пространство, где, соответственно, вводятся понятия «ценностного суверенитета» и «культурного суверенитета» (имеющие как позитивную15, так и негативную16 коннотации) и т.д.

Столкновение восходящего тренда суверенизации с нисходящим трендом глобализации расшатывает основы мирового порядка. Последние годы всё больше экспертов отмечают, что «налицо окончание эпохи глобализации в том понимании, которое было принято в последние несколько десятилетий, и наступление дезинтеграции глобального порядка, хаоса, принципиально другого мира» [Дуткевич, Казаринова, 2017: 79]. Также эксперты обращают внимание на дополнительные факторы дестабилизации и роста противоречий между странами, связанные с общими закономерностями социально-экономического развития. Так, сторонники теории длинных волн Кондратьева отмечают, что имеет место повышательная фаза очередной шестой волны цикла Кондратьева, начавшаяся на рубеже 2020-х гг. [Grinin et al., 2016]. Она сопровождается сменой лидирующей техно-экономической парадигмы [Perez, 2009; Глазьев, 2022], когда в лидеры выходят новые государства, сумевшие развить соответствующий новому укладу комплекс технологий. На эту волну накладывается смена циклов накопления капитала с начала 2000-х гг. – американский вековой цикл сменяется азиатским [Arrigi, 2007; Глазьев, 2022]. Система институтов, задававшая ход американскому циклу накопления, не обеспечивает более поступательного развития производительных сил. На периферии американского цикла накопления возник новый центр быстро расширяющегося воспроизводства, который в сфере производства товаров превзошел США. Лидер этого нового центра Китай уже опережает США по объему ВВП, как отмечено выше.

Кумулятивный эффект данных факторов приводит к тому, что стремление к суверенизации на фоне свёртывания глобализации вызывает рост неопределенности и конфликтности в мире. З. Бауман определял такие состояния общества, как Interregnum («междуцарствие»), когда прежние парадигмы миросуществования уже не работают, но новые парадигмы еще не артикулированы и правила игры недоопределены [Bauman, 2005].

Преодоление состояния хаотичности современного мира с ещё только формирующимися «полюсами силы» предполагает опору на взаимоприемлемую в международном масштабе модель нового мирового порядка. Наиболее обсуждаемыми являются модели однополярного, многополярного и биполярного мира.

Биполярные коалиции как альтернатива однополярному и многополярному миру. «Бесполюсный мир — феномен, известный своей неопределенностью, исторически и геополитически чрезвычайно опасный, когда ни на минуту не утихает борьба всех против всех… он опасен еще и непредсказуемостью последствий: во что он трансформируется и какой образец миропорядка победит» [Данилов, 2017: 68]. Рассмотрим перспективы его основных образцов (моделей).

Однополярный мир. Однополярность означает гегемонию одного глобального игрока. Такой мир предполагали сторонники теории глобализации и концепции «конца истории» Фукуямы. «Униполярность, – писали они, – представляет собой конечную точку эволюции» [Страус, 1997: 27], и наступление эпохи однополярного мира просто «отмечено печатью неизбежности» [там же]. Однополярность при таком понимании означала конец века идеологических противостояний, глобальных революций и войн в связи с победой либерально-демократической идеологии. Однако против однополярности выступила сама история – мы наблюдаем закат глобализации во главе с мировым гегемоном. Кроме того, глобальная однополярность несет угрозу демократии, поскольку супердержава испытывает искушение использовать свое положение себе во благо, не принимая во внимание интересы других стран [Köchler, 2020]. Поэтому «новая однополярность» не рассматривается реалистичными экспертами как возможная модель преодоления мирового хаоса.

Многополярный мир. Тезис о многополярности17 как устойчивом состоянии мира имеет множество сторонников – как среди экспертов и учёных, так и среди политиков. Соответственно, приверженность идее многополярности формирует у исследователей соответствующий фокус анализа, позволяющий находить ей подтверждение и строить сопутствующие прогнозы. Так, уже отмечается, что при сохранении элементов «системы однополярного мира, с начала века над ними надстраиваются “этажи полицентризма”» [Громыко, 2017: 59], и в перспективе условия «конструктивного полицентризма» позволят миру стать стабильнее. Высказывается утверждение, что «главной перспективной проблемой мироустройства, которую нужно решать, является нахождение оптимальных условий рациональных отношений между локальными цивилизациями с исключением возможности их столкновения. … при определении взаимоотношений между цивилизациями в долгосрочной перспективе необходимо исходить из принципа многополярности, равноправия и учета разнообразия интересов и разрешения возникающих противоречий на основе компромисса и консенсуса» [Акаев, 2017: 30].

Статистическим обоснованием перехода к многополярному миру выступают прогнозы переформатирования системы крупнейших экономических центров, сопоставимых друг с другом по мощности, но цивилизационно и культурно отличных. «Так, ожидается, что к 2030 г. США по реальному ВВП уступят первенство Китаю, Индия поднимется с 10-го на 3-е место, а Бразилия до 2050 года с 6-й позиции вслед за Дели займет 4-ю строчку. При этом за тот же период Япония опустится с 3-го на 5-е место, Германия — с 4-го на 9-е, Франция — с 5-го на 10-е, а Италия и Британия вовсе покинут первую десятку крупнейших экономик мира. Россия в этих расчетах с 9-й позиции поднимется на 6-ю» [Miller, 2015: 11].

При этом сторонники многополярности полагают: «Попытки построить однополярный или двухполярный мир при гегемонии ведущих цивилизаций (сверхдержав) весьма опасны и обречены на провал» [Акаев, 2017: 33]. В свою очередь, противники многополярности отождествляют её с хаосом [Киссинджер, 1997] и полагают переходной фазой от однополярного мира к биполярному [Арин, 2001].

Биполярный мир. Биполярность означает наличие полюсов экономической и политической силы в виде двух (групп) государств и раздел между ними сфер влияния с обозначением фронтиров и правил диалога. Существуют различные точки зрения по поводу биполярности. Согласно одной из них, биполярность существовала лишь во времена противостояния СССР и США во второй половине ХХ в., и «ничего подобного противостоянию этих полюсов не случалось в истории международных отношений ни XIX в., ни в более ранний период. И ничего похожего не предвидится в будущем» [Кирсанов, 2009: 137]. Сегодня можно лишь испытывать своеобразную ностальгию по прошедшей эпохе такого биполярного мира, где обоюдное владение сторон смертоносным оружием планетарного масштаба делало «военное столкновение между ними в последнее десятилетие ХХ века …немыслимым. Это делало миропорядок устойчивым, исключающим возможность военных катаклизмов мирового масштаба» [Данилов, 2017: 69].

Другая точка зрения предполагает, что в современном мире уже выделяются два полюса, причем один из них (Запад) является монолитным, а другой весьма рыхлым, состоящим из автономных компонентов. Он, по разным оценкам, включает Россию, Китай и Индию [Яковлев, 2000], Россию, Японию, Германию и Иран [Дугин, 2004], или лишь Россию и Китай18. Формирование такой биполярной геополитической структуры связывают с постоянным противостоянием морских (талассократических) и континентальных (теллурократических) государств, объединённых в два геополитических блока, борющихся за влияние на мировой арене.

Согласно третьей точке зрения биполярность присуща миру органически: «На глобальном уровне мировая общественная система всегда была и остается в первом приближении биполярной, что проявляется в её структуре-инварианте … однополюсность вообще противоречит законам природы. Мир просто обречён быть биполярным, ибо полюса должны дополнять друг друга в рамках единства противоположностей» [Тихомиров, 1997: 54–55]. Биполярность обеспечивает динамическое напряженное равновесие (во времена СССР использовался термин «мирное сосуществование») и предотвращает конфликты, особенно в том случае, если она институционализируется путем создания равномощных «симметричных» коалиций19.

В XXI в. мы наблюдаем новый процесс институционализации биполярных коалиций, который приобретает все более планетарный характер. Его содержанием является, с одной стороны, рост и оформление прежде «рыхлой» так называемой незападной коалиции, и, с другой стороны, всё более отчётливая кристаллизация растущей западной коалиции. При этом, учитывая состав входящих в них стран, есть основания называть их, соответственно, Х- и Y-коалициями. Дело в том, что, несмотря на разнообразие возникающих альянсов, за ними просматриваются контуры объединения, с одной стороны, стран с доминированием институтов Х-матрицы: страны БРИКС, другие страны Азии и Латинской Америки, а с другой – западных стран с доминированием институтов Y-матрицы [Кирдина, 2014; Kirdina-Chandler, 2017]. Тренд институционализации этих коалиций мы заметили ещё в 2014 г.: «…биполярность находит свое выражение не только в концентрации материально-технологического потенциала в каждой из групп стран, но и в укреплении и развитии институциональных структур и связей. В конечном счете, именно они становятся вехами так называемого «нового мирового порядка»…На одном полюсе этого порядка концентрируются западные страны с доминированием институтов Y-матрицы. Они все более укрепляют сотрудничество между собой… На другом полюсе, включающем группы стран с доминированием Х-матрицы, идут параллельные процессы» [Кирдина, 2014: 315–316]. Рассмотрим подробнее развитие этих коалиций в ХХI в.

Стержнем незападной Х-коалиции служат структуры ШОС (основана в 2001 г, до 2001 г. – «Шанхайская пятерка»), БРИКС (2006) и СНГ (1991)20, в которые входят все большее количество государств и состав которых всё более пересекается (табл. 2).

Таблица 2. Динамика состава международных организаций ШОС, БРИКС и СНГ, 2001-2022 гг.

| Международные организации | 2001 количество (состав) | 2022 количество (состав) |

| ШОС | 5 (страны-члены Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) | 21 (8 стран-членов: Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 4 страны-наблюдателя: Афганистан. Белоруссия, Иран, Монголия, 9 партнёров по диалогу: Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка) |

| БРИКС | 4 (Бразилия, Россия, Индия, Китай) | 5 (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) <+ 2 заявки на вступление: Аргентина, Иран, + 3 заявленных намерения вступить: Турция, Египет, Саудовская Аравия> |

| СНГ | 10 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан) | 10 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения как член-наблюдатель) |

| Итого стран в Х-коалиции (с учётом пересечений) | 13 | 26 |

К настоящему времени круг участников данных организаций (без учёта подавших заявки и выразивших намерение вступить) объединяет 26 стран, в которых доминируют институты Х-матрицы. Общность их повестки была зафиксирована в 2020 г., когда впервые в качестве международного форума был апробирован формат ШОС+, в котором участвовали страны ШОС, СНГ и БРИКС.

В свою очередь, стержнем западной Y-коалиции являются организации НАТО (основан в 1949 г.) и Евросоюз (1993), составы которых также пересекаются (табл. 3).

Таблица 3. Динамика количественного состава международных организаций НАТО и Евросоюз, 2001–2022 гг.

| Международные организации | 2001 количество (состав) | 2022 количество (состав) |

| НАТО | 19 (США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия, Португалия, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша, Чехия) | 30 (США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия, Португалия, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Хорватия, Албания, Черногория, Северная Македония) <+ 2 заявки на вступление: Финляндия, Швеция> |

| Евросоюз | 15 (Бельгия, Великобритания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция) | 27 (Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Болгария, Румыния) |

| Итого стран в Y- коалиции (с учётом пересечений) | 23 | 36 |

Стержень современной Y-коалиции, которая начала институционализироваться на 40 лет раньше, включает в себя 36 стран, что почти на 40% больше, чем количество стран в Х-коалиции. Однако темпы роста последней выше: за последние двадцать лет она увеличилась в 2 раза, в то время как коалиция Y-стран – в полтора раза.

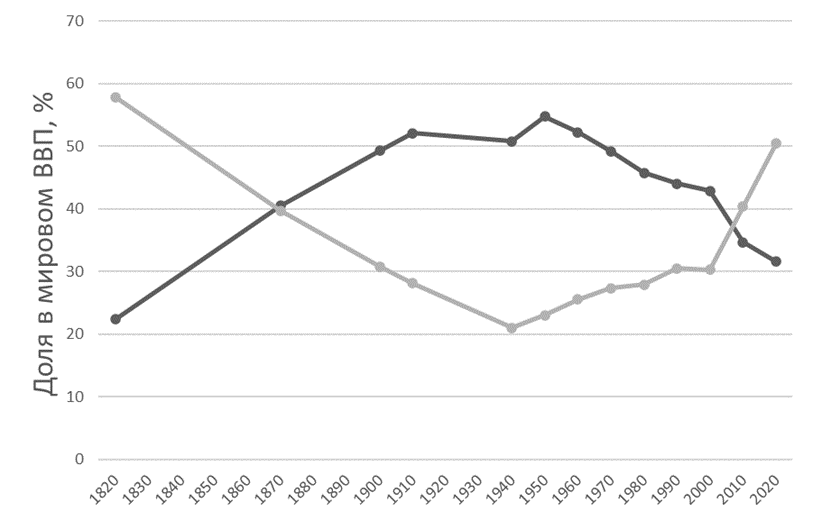

Обе коалиции, несмотря на различие по конкретным параметрам (территория, население, объем производства, национальное богатство, военный потенциал, технологии, медийная сила и др.), в целом уже вполне сопоставимы по суммарной мощи. Более того, по некоторым параметрам можно предположить дальнейшее усиление мощности Х-коалиции. Об этом свидетельствует долговременная динамика показателей ВВП, производимого группами Х- и Y-стран (рис.).

Рис. Доли ВВП стран с доминированием институтов Х- (серая линия) и Y- (черная линия) матрицы, 1820–2020 гг.

Источник: Maddison Database; Worldbank Database. О методике проведения расчетов см. >>>> (с. 309–313). Расчёты выполнены И.Л. Кирилюком.

Видно, что со второй половины ХХ в. рост доли Х-стран в мировом ВВП имеет долговременный и устойчивый характер, а с начала века она уже опережает долю Y-стран. Можно ожидать, что этот процесс приведет к росту влияния образуемой Х-коалиции не только в экономической, но и в идеологической сфере. Это дает основания предполагать, что институционализация биполярности в XXI в. не будет означать возвращение к дискурсу холодной войны и конфронтации двух полюсов силы, пронизанной дихотомией «друг-враг» [Schmitt, 2007 (1932)], характерной для доминирования западных стран. Скорее она поддержит диалог между крупными равнозначимыми субъектами мировой политики на основе более привычных для Х-стран коммунитарных и кооперативных идеологических ценностей21. Обе коалиции смогут дополнять друг друга в рамках «единства противоположностей» и способствовать преодолению противоречий разнонаправленных процессов глобализации и суверенизации, а также поддержанию коллективной безопасности. Тем самым это поможет спасти мир от катастрофы.

На наш взгляд, для современной России упрочение и развитие мировой Х-коалиции и своей роли в ней – магистральный путь развития. Его осознание мы видим в активизации усилий нашей страны в данном направлении в последние годы и месяцы.

References

- 1. Akaev A.A. (2017) On the prospects for the establishment of a sustainable multipolar world order based on the partnership of civilizations. In: Global World: Systemic Shifts, Challenges, and Shapes of the Future. St. Petersburg: SPbGUP: 30–34. (In Russ.)

- 2. Arin O.A. [Aliev R.Sh.] (2001) Twenty-first Century: The World without Russia. Moscow: Alliance. (In Russ.)

- 3. Arrighi G. (2007) Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-first Century. London: Verso.

- 4. Bauman Z. (2005) 44 Letters from the Liquid Modern World. Cambridge: Polity.

- 5. Borders, Fences and Walls. State of Insecurity? (2014) Ed. E. Vallet. New York: Ashgate.

- 6. Buzgalin A.V. (2008) Alter-globalism: in search of a positive alternative to the new empire. Vek globalizatsii [Century of Globalization]. No.1: 120–127. (In Russ.)

- 7. Danilov A.N. (2017) Global chaos in a non-polar world: on the way to a new world order. In: Global World: Systemic Shifts, Challenges, and Shapes of the Future. St. Petersburg: 68–71. (In Russ.)

- 8. Degarden B. (2017) International problems: economic and social challenges. In: Global World: Systemic Shifts, Challenges, and Shapes of the Future. St. Petersburg: SPbGUP:71-79. (In Russ.)

- 9. Dugin A.G. (2004) Eurasia Project. Moscow: Eksmo, Yauza. (In Russ.)

- 10. Dutkevich P., Kazarinova D.B. (2017) The end of the era of globalization: causes and consequences. In: Global World: Systemic Shifts, Challenges, and Shapes of the Future. St. Petersburg: SPbGUP: 79–82. (In Russ.)

- 11. Enderwick P. (2011) Understanding the rise of global protectionism. Thunderbird International Business Review. No. 53(3): 325–336. DOI: 10.1002/tie.20410.

- 12. Fukuyama F. (1992) The End of History and the Last Man. New York: Free Press.

- 13. Gaddis J. L. (1986) The long peace: elements of stability in the postwar international system. International Security. No. 10(4): 99–142. DOI: 10.2307/2538951.

- 14. Gatilov G.M. (2017) About some new challenges and threats in the global world at the present stage. In: Global World: Systemic Shifts, Challenges and Outlines of the Future. St. Petersburg: SPbGUP: 54–58. (In Russ.)

- 15. Glazyev S. Yu. (2022) Global transformations from the perspective of technological and economic world order change. AlterEconomics. Vol. 19. No. 3: 95–115. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6. (In Russ.)

- 16. Grinin L., Korotayev A., Tausch A. (2016) Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery. Cham: Springer.

- 17. Gromyko Al. A. (2017) Global (in)security: Russia's national interests. In: Global World: Systemic Shifts, Challenges, and Shapes of the Future. St. Petersburg: SPbGUP: 59–63. (In Russ.)

- 18. Hegemony and World Order. Reimagining Power in Global Politics. (2021) Ed. by P. Dutkiewicz, T. Casier, J. A. Scholte. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

- 19. Kagan R. (2008) The Return of History and the End of Dreams. New York: Vintage.

- 20. Kirdina S.G. (2014) Institutional Matrices and Development of Russia. Introduction to X-Y-theory. 3rd ed. Moscow-St. Petersburg: Nestor-History. (In Russ.)

- 21. Kirdina-Chandler S.G. (2017) Institutional matrices theory, or X- and Y-Theory: A response to F. Gregory Hayden. Journal of Economic Issues. No. 51(2): 476–485. DOI: 10.1080/00213624.2017.13214282017.

- 22. Kirsanov V.P. (2009) The social nature of the bipolar world. Izvestiya RGPU imeni A. I. Herzena [News from RGPU after A. Hertsen]. No. 36: 35–138. (In Russ.)

- 23. Kissinger G. (1997) Diplomacy. Moscow: Ladomir. (In Russ.)

- 24. Kissinger G. (2016) World Order. Moscow: AST. (In Russ.)

- 25. Köchler H. (ed.) (2000) Globality versus Democracy? The Changing Nature of International Relations in the Era of Globalization. (Studies in International Relations. Vol. XXV). Vienna: International Progress Organization.

- 26. Lenway S. A., Murtha T. P. (1994) The state as strategist in international business research. Journal of International Business Studies. No. 25(3): 513–535. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490210.

- 27. Luo Y. (2022) Illusions of techno-nationalism. Journal of International Business Studies. No. 53(3):550-567. DOI: 10.1057/s41267-021-00468-5.

- 28. Mariotti S. (2022) A warning from the Russian–Ukrainian war: avoiding a future that rhymes with the past. Journal of Industrial and Business Economics. DOI: 10.1007/s40812-022-00219-z.

- 29. Miller D. T. (2015) Defence 2045. A Report for the CSIS International Security Program. Lanham, Boulder, New York, London: CSIS.

- 30. Perez C. (2009) Technological Revolutions and Techno-Economic Paradigms. WP N 20. Tallinn: NTUT.

- 31. Ponomareva E. (2007) Sovereignty in the context of globalization. Conceptual category and political practice. Svobodnaya mysl’ [Free Thought]. No. 11: 95–109. (In Russ.)

- 32. Prodanov V. (2017) From globalization to deglobalization. In: Global World: Systemic Shifts, Challenges, and Shapes of the Future. St. Petersburg: SPbGUP: 173–175. (In Russ.)

- 33. Reich R. B. (1987) The rise of techno-nationalism. The Atlantic Monthly. No. 259(5): 63–69.

- 34. Robinson W.I. (2007) Theories of globalization. In: Blackwell Companion to Globalization. Ed. by G. Ritzer. Oxford: Blackwell: 125–143.

- 35. Rodrik D. (2017) Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Princeton: Princeton University Press.

- 36. Schmitt C. (2007 [1932]). The Concept of the Political. Chicago, London: The University of Chicago Press.

- 37. Silver B. J., Payne C.R. (2020). Crises of world hegemony and the speeding up of social history. In: Hegemony and World Order. Reimagining Power in Global Politics / Ed. by P. Dutkiewicz, T. Casier, J. A. Scholte. New York: Routledge. P. 17–31.

- 38. Stepanova E A. (2020) Armed conflicts in the early 21st century: typology and directions of transformation. Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya [World Eсonomy and International Relations]. No. 64(6):24–39. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-6-24-39. (In Russ.)

- 39. Stiglitz J. E. (2017) Globalisation and Its Discontents Revisited: Anti-Globalisation in the Era of Trump. New York: W.W. Norton & Company.

- 40. Straus A. L. (1997) Unipolarity. The concentric structure of the new world order and the position of Russia. POLIS. Politicheskie issledovaniya [POLIS. Political Studies]. No. 2: 27–44. (In Russ.)

- 41. Šubrt J. (2020) Immanuel Wallerstein. Looking back at the works of an international sociologist. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 8: 101–109. DOI: 10.31857/S013216250009304-7. (In Russ.)

- 42. Tikhomirov V.B. (1997) “Global matrimony”: reasonable unity of opposites in the world system of states. POLIS. Politicheskie issledovaniya [POLIS. Political Studies]. No. 2: 53–55. (In Russ.)

- 43. Vyatr E.Y. (2017) Toward a new world order in the 21st century. In: Global World: Systemic Shifts, Challenges, and Shapes of the Future. St. Petersburg: SPbGUP: 51–53. (In Russ.)

- 44. Wallerstein I. (2003) The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press.

- 45. Witt M. A. (2019) De-globalization: Theories, predictions, and opportunities for international business research. Journal of International Business Studies. No. 50(7): 1053–1077. DOI: 10.1057/s41267-019-00219-7.

- 46. Yakovlev A.G. (2000) And yet, a bipolar world is on the horizon. Problemy Dal’nego Vostoka [Problems of the Far East. No. 4: 29–41. (In Russ.)