- Код статьи

- S013216250027891-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250027362-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 9

- Страницы

- 51-62

- Аннотация

Актуальный тренд в после-школьных траекториях молодежи – перераспределение спроса от вузов к колледжам (ссузам) – анализируется раздельно по формам обучения высшего образования с учетом социальных характеристик потребителей. Показано, что спад поступающих в вузы идет за счет заочного и не затрагивает очное обучение. Под воздействием институциональных изменений средней и высшей школы (усиления иерархии и селективности, введения ЕГЭ) продолжается социальная консолидация двух треков: (1) дающего доступ посредством ЕГЭ к очному обучению в вузах и (2) открывающего путь – через транзит среднего профессионального образования – к заочной подготовке в высшей школе. Представители первого – в большой мере выходцы из семей, наделенных экономическими и социокультурными ресурсами, а вторые – из более массовых групп трудящихся и рабочих. Переключение спроса от высшего к среднему профессиональному идет у части молодежи второго трека от программ и направлений обучения высшей школы (преимущественно для «старого» сервисного сектора), которые утратили функцию «социального лифта» и рентабельность на рынке труда, в пользу актуальных массовых сервисных профессий в области IT и др., предоставляемых в ссузах. Одновременно меняется спрос в направлении большей рентабельности программ заочного обучения в вузах. Выявляются новые черты социального неравенства в образовании.

- Ключевые слова

- образовательные траектории молодежи, высшее образование, среднее профессиональное образование, очная и заочная формы обучения, социальное неравенство в образовании

- Дата публикации

- 03.10.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 193

Постановка проблемы и цели исследования. Траектории молодежи изучаются как многоступенчатый кумулятивный процесс движения человека через образовательную систему, где предыдущие решения и опыт оказывают воздействие на последующие; они разворачиваются под воздействием семейного бэкграунда и социального окружения, динамики институтов образования, рынка труда, демографической ситуации и пр. Формирование образовательных траекторий молодежи складывается под влиянием динамики развития общественных подсистем и в ходе социального действия самих субъектов по накоплению образовательного капитала; и это проявление субъектности может менять элементы структуры образования.

Обнаруживается актуальный тренд в после-школьных траекториях молодежи – перераспределение предпочтений от вузов к колледжам. Это связывают с состоянием развития экономики страны и экономическим положением потребителей высшего образования (ВО), изменением запросов рынка труда и сегодняшним институциональным состоянием образовательной системы, возможностями и ресурсами развития системы профессионального образования (СПО) и др. Вместе с тем ряд характеристик этого феномена нуждается в более социально дифференцированном анализе. В последние два десятилетия по мере бурного развития ВО шло усиление его иерархичности и селективности, нарастание социального неравенства и территориально-поселенческих ограничений в доступк к ВО, которое различается качеством подготовки и будущей экономической выгоды на рынке труда [Малиновский, Шибанова, 2022; Основные стратегии…, 2021; Региональная дифференциация…, 2020]. Изучение «разворота спроса молодежи от ВО к СПО», ведущееся до сих пор с использованием статистических данных о всем высшем образовании в целом, необходимо дополнить и уточнить анализом на базе более дифференцированных материалов статистики и социологических исследований, которые характеризовали бы формы обучения, социальные характеристики потребителей, качество ВО и др. Это позволит на базе анализа перемен в образовательных треках понять: от какого по качеству высшего образования стала отказываться молодежь? В каких треках, какие социальные группы молодежи и почему вместо поступления в вуз стали переориентироваться на подготовку в СПО?

В методологии исследований образовательных траекторий молодежи изучается влияние структурных изменений в образовании на социальные шансы движения разных групп через образовательную систему. Так, усиление различий в качестве ВО рассматривается как изменение характеристик постшкольных треков у разных по социальному происхождению групп и шансов доступа. Поэтому рассмотрим формирование двух после-школьных треков молодежи (с исходных позиций – после 9 и 11 классов) в ракурсе воздействия на них институциональных изменений в средней и высшей школах, в том числе переход из школы в вуз на основе ЕГЭ, и взаимосвязи профессиональной подготовки и рынка труда, имеющих отношение к «перетоку в СПО».

Для этого используется показатель – форма обучения (очная и заочная1), единственный из возможных на материалах статистики, который позволяет, хотя и обобщенно, фиксировать различия. Необходимых для такого анализа материалов в статистических сборниках нет, они рассчитаны автором по данным форм Федерального статистического наблюдения ВПО1 2013-2022 гг. (сайт Минобрнауки РФ2), а также аналогичных материалов 2000–2010 гг., официально предоставленных в 2008–2011 гг. Отделу социологии образования ИС РАН Федеральной службой государственной статистики. Ссылки на эти источники далее не указываются. Используются также материалы социологических исследований, в т. ч. автора.

Предварительно остановимся на ряде положений, которые введут читателя в уже проведенное другими авторами изучение «тренда на СПО» и будут главным образом здесь уточняться.

Хронологическое изучение позволило установить, что после 1995-2015 гг., когда масштабы ВО преобладали, наступил разворот в сторону последовательного роста выбирающих СПО по программам подготовки специалистов среднего звена (СПО-ППСЗ) [Константиновский, Попова, 2022: 383–385, 394]. Прием в 2010–2020 гг. на программы бакалавриата и специалитета ВО снижался ( с 1341 до 873 тыс. чел.), а в СПО-ППССЗ рос (с 705 до 900 тыс. чел.); охват возрастной когорты 17-25-летних обучением в вузах (бакалавриат, специалитет) уменьшался (с 32,3% в 2005 г., 30,2% в 2014 г. до 29,2% в 2020 г.), а охват возрастной когорты 15-19-летних обучением в СПО-ППССЗ рос (22,1; 30,2; и 39,1% соответственно). Сделан вывод, что: «В результате исследования удалось развенчать миф о расширении сектора СПО за счет транзитной траектории «из колледжа в вуз» [Мальцева, Шабалин, 2021: 10, 17–18, 21–24]. Акцент на отрицании «обходного маневра» эти и другие авторы делают сегодня ради доказательства иной социальной природы «бума СПО». Социальные факторы происходящих перемен могут быть уточнены.

Воздействие институциональных факторов на изменение образовательных траекторий трактуется только как социальная данность, порождающая нынешнюю конфигурацию треков. Констатируется, что процесс будет нарастать в результате повышения селективности старшей школы [Дудырев и др., 2017], а «основным триггером растущего спроса на программы СПО выступает сжатие реальных доходов домохозяйств, что вкупе со снижением доступности высшего образования “выталкивает” школьников с невысоким социально-экономическим статусом из академического трека» [Мальцева, Шабалин, 2021:10]. Между тем, важно не только фиксировать результат перемен, но и отслеживать, каким образом институциональные трансформации по итогам реформирования средней и высшей школы привели к негативным социальным эффектам.

Прием на разные формы обучения ВО. Потребители разных форм обучения. Рассматривать прием в вузы по разным формам обучения следует начинать с характеристики состава поступающих по возрасту и уровню образования. Те, кто становятся студентами очниками, принципиально отличаются от идущих на другие программы обучения бакалавриата и специалитета. В приеме 2022 г. у очников 80% составляет молодежь в узком диапазоне от 17 до 19 лет (возраст окончания средней школы). Распределение «не-очников» гораздо дисперснее, бóльшую часть у заочников составляют 19–22-летние (45,5%) и у очно-заочников – 18–21-летние (50,6%). Особенности «возрастного большинства» всех групп поступающих остаются типологически стабильными уже долгое время.

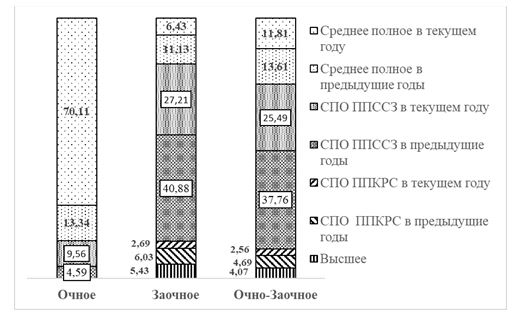

Различия в возрасте сопрягаются с несхожестью образовательного бэкграунда и трудового опыта на момент приема в вуз (рис. 1). Учиться очно поступают преимущественно выпускники средней школы: каждый восьмой из десяти (семеро – в год окончания школы); почти в шесть раз меньше (14,2%) имеют образование СПО-ППССЗ. У заочников самая многочисленная группа – учащиеся с СПО-ППССЗ (68,1%), а соотношение между имеющими подготовку СПО и среднее полное образование (76,8 / 17,5%) прямо противоположно таковому у ставших студентами-очниками. Небольшая вариативность показателей по очно-заочному относительно заочного обучения не меняет типологической общности обеих групп приходящих на «не-очную» учебу, и тем самым существенного отличая их от контингента очников. Особенности образовательного багажа очников и заочников также устойчивы (см. 2000–2016 гг. [Чередниченко, 2018]).

Рис. 1. Распределение по уровню имеющегося образования поступивших на разные формы обучения ВО (бакалавриат и специалитет) в 2022 г., в %

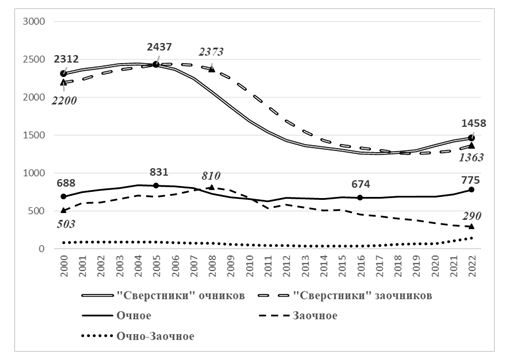

Динамика приема и охват сверстников. Анализировать корректно динамику численности приема на разные формы обучения ВО можно при условии соотнесения с изменением численности сверстников, составляющих основную часть принятых на эти программы – того «возрастного большинства», что обозначено выше. На основе расчета «условной годичной когорты сверстников»3 данные о численности таких «сверстников» для поступающих на каждую из трех форм обучения соотнесены с числом принятых на эти самые образовательные программы (рис. 2).

Рис. 2. Численность приема по формам обучения на бакалавриат и специалитет ВО и условных годичных когорт «сверстников очников» и «сверстников заочников», тыс. чел.

В период экспансии ВО (2000–2008) численность приема на бакалавриат и специалитет у заочников росла существенно быстрее, чем число «сверстников» (+60,9 и +7,9%). На спаде демографической волны и далее – число принятых заочников сокращается сильнее соответствующей возрастной группы: падение в 2008–2022 гг. на -64,2 и -42,6% соответственно. У очников в начале периода приращение приема относительно числа «сверстников» шло не столь бурно, как у заочников (2000-2005 гг.: +20,8 и +5,4%), и, напротив, на демографическом спуске сокращение приема с 2005 по 2014 гг. происходит менее интенсивно, чем сокращение числа «сверстников» (-21,3 и -45,3%), а далее происходит медленный рост числа поступающих, который опережает приращение возрастной когорты (с 2014 по 2022 гг. +18,5 и +9,3%). Таким образом, востребованность очного обучения росла на протяжении всего периода, а с 2016 по 2022 гг. очный прием даже увеличился на 100,4 тыс. чел. Напротив, к заочному обучению, которое обеспечило в свое время в большой степени массовое ВО, далее обращаются все меньше и меньше поступающих в высшую школу.

В этом снижении и отказ молодежи, и компания по повышению показателей качества ВО. С 2016 г. идет реструктуризация сети вузов, сокращение филиалов в регионах и заочной формы обучения. Шла, в частности, формальная реорганизация части заочного обучения в очно-заочную форму, о чем свидетельствует зеркальная динамика показателей численности приема: доли первой и второй формы в общем приеме на бакалавриат и специалитет составляли в 2016 г. 38,8 и 3,0%, а в 2022 г. – 24,1 и 11,4% соответственно. Исходя из общности (с социологической точки зрения) потребителей обеих форм «не-очного» обучения, можно говорить о том, что сектор массового ВО уменьшился с 42 до 36%. Аналогично спад охвата «сверстников» однотипным «не-очным» обучением был не столь стремительным, как только по заочной форме: от пика в 2015 г. к 2022 г. снижение примерно с 40 до 30% (таб.). В то время как охват приемом на очное обучение в целом остается относительно стабильным – более половины «сверстников».

Таблица Охват приемом по отдельным формам обучения ВО (доля от соответствующих условных годичных когорт сверстников*)

| Год | Доля принятых относительно численности «сверстников»: | ||

| от числа 17-19-летних / 3 | от числа 19-22-летних /4 | от числа 18-21-летних / 4 | |

| очная | заочная | очно-заочная | |

| 2005 | 34,0 | 28,3 | 3,5 |

| 2010 | 41,6 | 32,4 | 2,8 |

| 2015 | 52,7 | 37,4 | 2,7 |

| 2020 | 49,5 | 26,8 | 4,8 |

| 2021 | 49,4 | 23,6 | 7,5 |

| 2022 | 52,4 | 21,3 | 9,6 |

Таким образом, сжатие приема в высшую школу происходит исключительно в результате падения спроса молодежи на сектор массового «не-очного» обучения и только за счет данного оттока из высшей школы формируется «тренд разворота на СПО».

Перемены в институционализации и два после-школьных трека. Различны социально-экономические характеристики молодежи отдельных после-школьных треков. Расхождения стали углубляться и консолидироваться по ходу институциональных перемен последнего двадцатилетия в средней и высшей школе, перекладывания государством части расходов по финансированию образования на население4. Расширялась сеть частных учебных заведений и школ особого статуса (гимназий, лицеев, специализированных школ и классов) с высокими стандартами преподавания, создающими преимущества при поступлении в вуз. Вероятность обучения в них коррелирует с высокими социально-экономическим и культурным положением родителей [Чередниченко, 2014: 202–210, 258–284; Образование..., 2018: 228–258].

Усиливалась многообразная дифференциация высшего образования [Рощина, 2006; Ключарев, 2013]. Переход к массовому ВО шел во многом за счет платного и заочного обучения [Чередниченко, 2018], т.е. расширения сегмента сниженного качества подготовки. На другом полюсе обособлялся сектор вузов и программ с высокими конкурсами при приеме и стандартами преподавания. Различия усилились при реализации государственных программ повышения конкурентоспособности ВО России на глобальном рынке образовательных услуг, обеспечения мировых стандартов подготовки для крупных компаний – драйверов технологического развития. Сегодня выделяют как минимум три категории вузов: 1) ведущие (Ассоциация ведущих университетов, «Глобальные университеты», НИУ, федеральные университеты, «Проект 5–100»); 2) опорные (крупные региональные центры, объединившие несколько вузов); 3) прочие. Распределение студентов очного обучения бакалавриата и специалитета в 2019-2020 уч. г. между тремя категориями составляло 18%, 10%, 73% соответственно [Основные стратегии…, 2021: 8]).

На этом фоне введение ЕГЭ породило усиление социального неравенства доступа к очному и к заочному обучению ВО5. Укрепились два типа образовательных треков: академический (11 классов – ЕГЭ – ВО очного обучения) и комбинированный (9 классов – СПО – ВО заочного обучения по результатам приемных экзаменов).

В условиях обучения по образовательным стандартам и институционализации ЕГЭ с его исключительно высокой ставкой в допуске к разному качеству ВО – интенсифицировались частные инвестиции семей как непосредственно в обучение детей в школе, так и в репетиторство для сдачи ЕГЭ6. По данным мониторинга при одинаковой успеваемости в конце 9-го класса дети из высокодоходных групп семей лучше сдают ЕГЭ в среднем на 4–5 баллов (из 100), нежели из групп низкообеспеченных. Достижение более высоких баллов ЕГЭ обеспечивается выбором более эффективного направления инвестиций в предварительный тренинг [Прахов, 2014].

Учащиеся из семей с пониженными экономическими и социокультурными ресурсами были вынуждены переоценить свои шансы на успешную сдачу ЕГЭ и выработали стратегии его обхода – через транзит СПО на заочное обучение в вуз. Показательно, что по мере присоединения регионов страны к ЕГЭ синхронно шло снижение (особенно сильное в экономически менее развитых субъектах РФ, т.е. с повышенным удельным весом менее обеспеченных слоев населения) доли учащихся 9-х классов, переходивших в 10-й [Адамович, 2022]. В целом по стране этот показатель снижался следующим образом: с 66,8 в 2000 г., до 59,7% в 2010 г и 50% в 2020 г. [Индикаторы…, 2022: 240]. При приеме в вузы РФ на очное обучение устойчиво преобладают лица с полным средним образованием (89,2% в 2000 г., 89,1% в 2016 г., 83,4% в 2022 г.); в то время как при приеме на заочное обучение все меньше лиц приходят со средним полным образованием (36,7; 21,5; 17,5% соответственно) и все больше тех, кто имеет СПО (55,7; 68,6; 76,8% соответственно).

Социальные характеристики молодежи академического и комбинированного треков. Шансы попасть в академический трек все более определяются факторами, связанными с экономическими и социокультурными ресурсами семей учащихся [Хавенсон, Чиркина, 2019]. Данные репрезентативного обследования 2020 г. показывают: соотношение студентов-очников (бакалавриата и специалитета), окончивших общеобразовательные школы и школы особого статуса, в селективных вузах (категории «ведущие» и «опорные») 56 к 39%, а в массовых («прочие») 68 к 27%. У 54% студентов матери имеют высшее образование (в т.ч. ученую степень); в ведущих вузах – 62%, в вузах «Проекта 5–100» – 68%, в МГУ и СПбГУ – 73%. 54% студентов относят себя по материальному положению семьи к группам: «достаточно обеспечены материально, но покупка автомобиля затруднена» и «материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий отпуск». Таких студентов еще больше в ведущих вузах (58%), вузах «Проекта 5-100» (59,5%), МГУ и СПбГУ (68,4%) [Основные стратегии…, 2021: 21-23].

Трек «Школа-СПО» всегда формировался, как правило, учащимися из семей с низким социально-экономическим положением и/или со слабой успеваемостью. Но эпоха ЕГЭ расширила социальные рамки и сделала более многолюдным поток, переходящих из 9 класса в СПО ради транзита в вуз. В динамике 2010–2015 гг. численности студентов третичного уровня образования рост доли студентов СПО с 23,2 до 31,4% относили главным образом на счет стратегии, минуя ЕГЭ, поступить в вуз [Беляков и др., 2018: 12–13]. Сегодня, даже при сжатии контингента «транзитеров», долю выпускников СПО, сразу поступающих в вузы, оценивают в 1/3 [Малиновский, Шибанова, 2022: 17]. Комбинированный трек ведет преимущественно не только на заочное обучение, но и на платные учебные места: в 2022 г. таких было 73,5% от приема на заочные и 39,0% у поступивших на очные отделения.

По результатам социологического исследования 2019 г.7 заочниками, как правило, становятся те, кто на момент окончания школы принадлежали по происхождению к средне- и малоресурсным группам населения. У 61,7% обследованных отцы были рабочими (в т. ч. 35,7% – квалифицированными и 23,5% – обученными), а 25,9% матерей относились к специалистам средней и 21,6% – высшей квалификации8. Среди опрошенных оканчивали школу в селах, поселках и малых городах 25,2%, в средних и больших – 21,2%, в крупных – 27,5%, а в Москве и Санкт-Петербурге – только 6,8%. Письменные ответы респондентов о названии вуза учебы, закодированные исследователями на основе рейтинга вузов России RAEX9, показали: учились в наиболее престижных вузах – занимающих места с 1-го до 50-го в ранге ТОП-100 (RAEX) – 10,6% респондентов, места с 51 по 100-е – 11,2% и оставшиеся 78,2% – в вузах за пределом сотни репутационных [Чередниченко и др., 2020: 78, 81, 107, 108].

8. Статус родителей кодировался исследователями на основе письменных ответов респондентов на три открытых и один закрытый вопрос.

9. RAEX Аналитика. Рейтинг вузов России. 2018 г. URL: >>>> style="text-decoration: underline;"> (дата обращения: 23.11.2019).

Таким образом, институциональные трансформации системы школьного и высшего образования, сопровождавшиеся социальной консолидацией двух после-школьных треков, привели к усилению социального неравенства доступа к качеству ВО, фиксируемого в самом общем виде очной и заочной формой обучения. С середины 2010-х гг., собственно комбинированный трек, дающий доступ преимущественно к заочной форме обучения, стал сжиматься (падение числа поступающих на заочные отделения ВО) и соответственно стала расти доля молодежи трека «после 9 класса», идущей непосредственно в СПО, тем самым углубляя социальное обособление двух пост-школьных треков.

За счет чего изменяется и сокращается интерес к обучению в вузах. Получение ВО всегда служило социальным лифтом для молодежи, происходящей из семей, наделенных меньшими образовательными ресурсами, жителей сел, малых поселений и т. п. Данный стимул, а также шедший до начала 2010-х гг. сигнал рынка труда о «зарплатной премии» за ВО существенно увеличивали спрос на него этих групп молодежи. Однако далее такая отдача существенно снизилась [Российский рынок…, 2017: 117], а рентабельность диплома ВО на рынке труда стала все более зависеть от качества и направления, специальности подготовки, что сказалось и на снижении выполнения высшей школой функции социального лифта для части малоресурсных групп молодежи10.

В период роста массового ВО, отвечавшего, в частности, на запрос в кадрах для быстро растущего сектора тогдашней сервисной занятости и низового менеджериата, для работодателя сигналом о необходимой подготовке служил любой диплом ВО. Расширившаяся тогда подготовка по специальностям триады «экономика-право-менеджмент», особенно в заочном обучении ВО, сохраняется даже к 2020-м гг. В распределении по направлениям подготовки у студентов очников на «науки об обществе» приходится 29% состава, инженерно-технические специальности – 19%, математические и естественные науки – 20%, медицина – 13% [Основные стратегии…, 2021: 15]. У студентов заочников соответствующие показатели: 54; 24; 2,9;1,4%, а направление «науки об обществе» представлено преимущественно указанной триадой, где все места платные, а «цена» их самая низкая по рынку11. Это оборачивалось низким качеством, девальвацией дипломов, трудоустройством не по специальности. После заочной подготовки в вузе получают социально-профессиональные позиции, соответствующие уровню квалификации диплома ВО, 73,1% из тех, кто работают по специальности, и только 33,9% среди занятых не по профилю подготовки. Теми, кто не получил «подъема в социальном лифте», оказываются наиболее малоресурсные подгруппы заочников, часто со стартовым образованием СПО [Чередниченко и др., 2020: 112, 126–133].

Когда был удовлетворен запрос на тогдашние низовые сервисные кадры, тот сектор ВО, где массово предоставлялась такая подготовка, не обеспечивая достаточного накопления фундаментальных квалификаций, тождественных уровню высшего образования, утратил свою привлекательность для их основных потребителей – заочников из малоресурсных групп. Рациональным стало их переключение на подготовку по актуальным сервисным специальностям, ценимым сегодня рынком труда. В проведенных исследованиях аргументированно показано, что нынешний приток школьной молодежи в СПО идет главным образом на новые сервисные направления, специальности с нежесткой квалификационной иерархией – в сфере IT и СМИ, по которым отмечается большой рост конкурса при приеме, тогда как на многие традиционные специальности индустриальных направлений (машиностроение, химические технологии), «старые» сервисные (право и т.п.) конкурса нет [Мальцева, Шабалин, 2021: 27–28].

Тренд в переориентации с середины 2010-х гг. малоресурсных групп молодежи в сторону тех элементов после-школьного образования, которые обеспечивают большую рентабельность на рынке труда, наблюдается и в их перемещениях внутри заочного обучения ВО. Рассмотрим динамику приема в 2016-2022 гг. в сравнении по формам обучения и далее только по заочной, опираясь на результаты Мониторинга трудоустройства выпускников ВО об отдаче на рынке труда на разные программы ВО: выше уровень трудоустройства и средних зарплат у выпускников специалитета, нежели бакалавриата; у получивших подготовку по математике, IT-специальностям и инженерному делу, нежели по направлениям гуманитарных, общественных наук и права [Выпускники высшего…, 2022: 20–28].

Заочники гораздо интенсивнее, чем очники, перераспределяют выбор от бакалавриата к специалитету. Если у очников при росте в 2016–2022 гг. числа принятых и на бакалавриат, и на специалитет соотношение между первыми и вторыми меняется не сильно: вместо 77 к 23% – 75 к 25%, то у заочников движение иное. Сокращение вдвое числа принятых на бакалавриат и рост в 1,4 раза приема на специалитет изменяет соотношение между ними с 93 к 7 на 83 к 17%.

Симптоматично изменяется у заочников выбор относительно сочетания показателей: бакалавриат/специалитет и бюджетные/платные учебные места. Спад числа желающих учиться на бакалавриате на бюджетных местах – на 25%, а на платных – на 56% ведет к уменьшению доли согласных оплачивать такую подготовку: с 80,8 до 71,6%. Общий рост предпочтения программ специалитета идет на фоне снижения численности приема на бюджетные места (-5,5%) и увеличения на платные (+52,3%), т. е. оплачивать более рентабельные программы заочного обучения согласна большая доля поступающих: не 75,8, а 83,5%. За тот же период в приме на заочное обучение бакалавриата растет доля желающих получить востребуемые профессии (IT-специалистов: 3,2 / 9,1%; инженеров: 18,2 / 28,9%), с «гарантией занятости» (педагогов: 18,2 / 26,8%) и падает по направлению «право» (18,0 / 11,2%). Кардинальное сокращение по самому девальвированному направлению «экономика, управление» (28,4 / 1,2%) было компенсировано увеличением приема на очно-заочное отделение (численность первого сократилась с 97,7 до 2 тыс. чел., а второго возросла с 4 до 55 тыс. чел).

Таким образом, вывод исследователей: «Поскольку дифференциация послешкольных траекторий во многом продиктована различиями в социально-экономическом статусе семей, изменение материального положения домохозяйств выступает важным внешним фактором для принятия решения и взвешивания баланса издержек и потенциальных выгод … на услуги СПО и высшего образования» [Мальцева, Шабалин, 2021: 33] – оказывается недостаточным. Малоресурсные группы переключаются от тех программ обучения ВО, в которые они были ранее массово привлечены и допущены, поскольку те утратили свою рентабельность на рынке труда, и они переходят в СПО или переориентируются в заочном ВО в пользу дающих большую отдачу.

Разумеется, происходящие переориентации выбора молодежи стали возможны благодаря переменам в структурных элементах ВО и начала реализации Федерального проекта «Профессионалитет»12, отвечающего, в частности, на запрос по массовым профессиям в области цифровой экономики по специальностям с нежесткой квалификационной иерархией.

Заключение. Основными процессами формирования двух после-школьных треков молодежи в последние 10–15 лет было усиление социального неравенства доступа к качеству высшего образования, которое происходило под воздействием институциональных трансформаций средней и высшей школы. Все большее социальное обособление академического трека (после окончания 11 класса) с доступом к очному обучению ВО для слоев, наделенных экономическими, социальными и культурными ресурсами, сопровождалось ростом с середины 2010-х гг. численности приема на очное обучение в высшей школе и сохранением охвата им более половины сверстников. Трек с исходной позицией после 9 класса, формируемый из молодежи массовых социальных групп и рабочего класса, расширялся численно и по началу в виде комбинированного пути (транзит через СПО) обеспечивал большой части доступ преимущественно к заочному обучению в вузе; с середины 2010-х гг. шло сжатие комбинированного потока (выраженное в падении приема на заочное обучение ВО) и рост доли тех, кто поступает в СПО непосредственно за такой подготовкой (что свидетельствует о продолжении социального разобщения двух после-школьных треков).

Одним из факторов нынешней переориентации спроса от ВО к СПО части менее экономически и культурно обеспеченных (по происхождению) групп молодежи стало снижение или утрата функции «социального лифта» и экономической рентабельности тех направлений и программ обучения ВО (особенно заочной подготовки по «старым» специальностям сервисного сектора экономики), в которые они были ранее привлечены. Рост их спроса идет в отношении более рентабельных сегодня на рынке труда направлений подготовки: массовых специальностей сервисного сектора в области цифровой экономики с нежесткой квалификационной иерархией – предоставляемых СПО, а также тех программ заочного обучения ВО, которые дают большую отдачу на рынке труда. Безусловно, наблюдаемое перераспределение выбора молодежи между ВО и СПО, а также внутри высшей школы шло на фоне перемен структурных элементов программ обучения ВО и развития сектора СПО в ходе реализации Федеральной программы «Профессионалитет».

Представленные результаты имеют свои ограничения, связанные с социологическим анализом на базе только «больших цифр» статистики и операционализации показателя качества ВО лишь сопоставлением очного и заочного обучения. За рамками остались важные вопросы различий типов и уровней вузов, региональной дифференциации доступа к ВО, небольшого перспективного сектора СПО, развивающегося в структурах высшей школы и др. Вместе с тем в плане методологии социологических исследований образовательных траекторий молодежи представленный анализ на актуальных трендах подтверждает фундаментальную связь их формирования как с внешними факторами – развитием институтов образования, рынка труда, демографической ситуации, социально-экономическим бэкграундом – так и субъективными установками и действиями акторов.

Библиография

- 1. Абанкина И., Белова Ю., Зиньковский К. и др. Есть ли у педагогов альтернатива репетиторству для увеличения доходов? // Вопросы образования. 2022. № 4. С. 8–32.

- 2. Адамович К.А. Образовательные траектории российских учащихся после 9-го класса в 2000–2017 гг.: типы региональных ситуаций и предикторы различий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 1. С. 116-142.

- 3. Беляков С.Ф., Клячко Т.Л., Полушкина Е.А. Среднее профессиональное образование: состояние и прогноз развития. М.: РАНХиГС, 2018.

- 4. Выпускники высшего образования на российском рынке труда: тренды и вызовы: докл. М.: НИУ ВШЭ, 2022.

- 5. Демографический ежегодник России 2001. Стат. сб. М.: Госкомстат, 2001.

- 6. Демографический ежегодник России 2015. Стат. сб. М.: Росстат, 2015.

- 7. Дудырев Ф.Ф., Романова О.А., Шабалин А.И. Старшая школа и ее альтернативы в советской и российской практике. М.: НИУ ВШЭ, 2017.

- 8. Индикаторы образования: 2022: стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2022.

- 9. Ключарев Г.А. «Проблема мелюзги», образовательные неравенства и эффективность вузов как социально-экономические индикаторы // Вестник Института социологии. 2013. № 6. С. 234–251.

- 10. Константиновский Д.Л., Попова Е.С. Новый характер образовательных и профессиональных траекторий молодёжи // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 20 / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Новый Хронограф, 2022. С. 379–399.

- 11. Малиновский С.С., Шибанова Е.Ю. Доступность высшего образования в России: как превратить экспансию в равенство. М.: НИУ ВШЭ, 2022.

- 12. Мальцева В.А., Шабалин А.И. Не-обходной маневр, или Бум спроса на среднее профессиональное образование в России // Вопросы образования. № 2. 2021. С. 10–42.

- 13. Образование и социальная дифференциация / Отв. ред. М. Карной, И.Д. Фрумин, Н.Н. Кармаева. М.: НИУ ВШЭ, 2018.

- 14. Основные стратегии выбора вуза и барьеры, ограничивающие доступ к высшему образованию. М.: НИУ ВШЭ. Информационный бюллетень. 2021. № 17.

- 15. Прахов И.А. Влияние инвестиций в дополнительную подготовку на результаты ЕГЭ // Вопросы образования. 2014. № 3. С. 74–99.

- 16. Региональная дифференциация доступности высшего образования в России. М.: НИУ ВШЭ. Сер. Современная аналитика образования. 2020. № 13 (43).

- 17. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. Докл. М.: ВШЭ, 2017. URL: https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf (дата обращения: ???).

- 18. Рощина Я.М. Чьи дети учатся в российских элитных вузах // Вопросы образования. 2006. № 1. С. 347–369.

- 19. Хавенсон Т.Е., Чиркина Т.А. Образовательный выбор учащихся после 9-го и 11-го классов: сравнение первичных и вторичных эффектов социально-экономического положения семьи // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 4. С. 539–554.

- 20. Чередниченко Г.А. Вознесенская Е.Д., Кузнецов И.С. Заочник высшей школы: социальное поведение в сфере образования и на рынке труда / Отв. ред. Г.А. Чередниченко. М.: ФНИСЦ РАН, 2020.

- 21. Чередниченко Г.А. Заочная форма получения высшего образования в сравнении с очной (на материалах статистики РФ) // Вопросы образования. 2018. № 2. С. 254–282.

- 22. Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на материалах социологических исследований). М.: ЦСП и М. 2014.

2. Высшее образование. Сайт Минобрнауки РФ. URL: >>>> (дата обращения: 30.03.2023).