- PII

- S013216250028311-5-1

- DOI

- 10.31857/S013216250028311-5

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 10

- Pages

- 137-145

- Abstract

Determination of the vector of development and sources of integration of multi-ethnic societies should include an assessment of gender systems. The South of Russia is distinguished by a specific ethno-cultural and socio-economic diversity. Nowadays, it includes the territories of two federal districts - the Southern and the North Caucasian (9 national republics and more than 40 nationalities). Economically developed territories and modern social relations coexist with territories with a demodernized economy, low living standards and a traditionalist type of social relations. Official statistics and various studies show the segregation of women in the work sphere and socio-political activity. The article discusses the results of sociological research conducted in six sub-regions of the South of Russia in three stages (2004, 2010 and 2020 years). On the grounds for the content of attitudes regarding the public forms of activity of women, the degree of coincidence of the views of men and women, as well as the vector of the dynamics of ethno -agricultural installations, the subregions of the South of Russia are differentiated into three types - traditional, transition and modernized. The traditional type (Ingushetia, Dagestan) is characterized by high indicators of conservatism of gender attitudes of men and women who are quite stable. The transition type (Kabardino-Balkaria, Adygea, Karachay-Cherkessia) has higher indicators of the approval of the public activity of women with a pronounced gap between the estimates of men and women, when the latter are more often focused on the deconstruction of the traditional gender display. The modernized type (Rostov region) is associated with a more sustainable level of egalitarization of plants in both gender subgroups. The inconsistency of ethno -agricultural attitudes in the field of public activity of women complicates the macro -level integration and reduces the efficiency of the use of human capital of the polyeterical south of Russia.

- Keywords

- ethnogender attitudes, polyethnicity, South of Russia, North Caucasus, public sphere, career

- Date of publication

- 25.12.2023

- Year of publication

- 2023

- Number of purchasers

- 8

- Views

- 207

Постановка проблемы. Исследования демонстрируют значительные расхождения в гендерных отношениях в контексте влияния различных этнических культур населяющих Россию народов [Почебут, Шмелева, 2015]. Особым этнокультурным и социально-экономическим разнообразием отличается Юг России, к которому в настоящее время относятся территории двух федеральных округов – Южного и Северо-Кавказского. В южном макрорегионе экономически развитые административно-территориальные субъекты с социальными отношениями модернового типа (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области) соседствуют с территориями с демодернизированной экономикой, низкими показателями уровня жизни и традиционалистским типом социальных отношений (большая часть республиканского сегмента). С постсоветского периода на Северном Кавказе наблюдается рост значимости этнических традиций в регулировании гендерных отношений [Сиражудинова, 2022, 2015; Текуева, 2019]. Однако степень традиционализации гендерных моделей может различаться в зависимости от типа республики, социальной и демографической страты, а также области жизнедеятельности (приватной - семья, брак, этноэтикет и публичной - экономика, политика) [Клименко, 2021б].

На современном этапе северокавказские семьи характеризуются преимущественной ориентацией на многодетность, ролевой асимметрией с главенством мужчины, межполовым разделением труда [Клименко, 2021а; Стародубровская, 2019; Сиражудинова, 2022]. Воспроизводство гендерной иерархии в республиках связывают также с влиянием фактора исламизации [Сиражудинова, 2021; 2015]. В ряде республик распространяются практики многоженства, раннее замужество [Верещагина, Загирова, 2022], рост значимости старшего мужчины в семье [Клименко, 2021а], что в совокупности можно трактовать как тенденции архаизации. С другой стороны, распространение массовой культуры, необходимость экономической адаптации, миграционные процессы расширяют границы гендерных экспектаций, особенно среди женщин и в сфере их трудовой самореализации [Шоранова и др., 2021; Клименко, 2021б].

Аргументируется идея о том, что определенные традиционные нормы могут долгое время присутствовать в жизни социума, но общая логика социально-экономического прогресса сопряжена с распространением целерациональных ценностей модернового типа [Inglehart, Baker, 2022; Аузан и др., 2019; Культура…, 2002]. В свою очередь, несовпадение установок и моделей поведения населения поликультурных территорий может препятствовать социально-экономическому росту и макроуровневой интеграции региона. Рассмотрим динамику этногендерных установок населения Юга России в отношении публичной активности женщин в контексте социетальной интеграции макрорегиона.

Эмпирическая база. Используются материалы социологических опросов, реализованных в шести субрегионах Юга России в три этапа – 2004, 2010 г. и 2020 г. На первом этапе в исследовании приняло участие 880 человек (Карачаево-Черкессия N = 334, Ингушетия N = 270, Ростовская область N = 276). На втором - 862 человека (Ингушетия N=300, Кабардино-Балкария N=262, Ростовская область N = 300). На третьем этапе - 1531 человек (Адыгея N = 331, Дагестан N = 420, Кабардино-Балкария N = 373, Ростовская область N = 407). Опрос 2020 г. проведен при поддержке гранта РФФИ. Опрашивалось население столиц национальных республик и областных центров. Выборка опроса – типологическая (когда отбираются и сравниваются субрегионы Юга России из одной типологической группы) и квотно-пропорциональная (по основным социально-демографическим подгруппам жителей столиц республик и областных центров на момент опроса).

Типологический параметр выборки опирается на классификацию социально-экономической модернизированности территорий Юга России: 1) субрегионы с высоким регулирующим значением этнических традиций и демодернизированной экономкой (Ингушетия (РИ), Дагестан (РД), Чечня (ЧР); 2) республики, характеризующиеся промежуточным уровнем социально-экономического развития (Кабардино-Балкария (КБР), Адыгея (РА), Карачаево-Черкессия (КЧР), Северная Осетия-Алания (РСО-А); 3) субрегионы, в которых экономика и социальные отношения больше всего тяготеют к обществу модернового типа (Краснодарский (КК) и Ставропольский края (СК), Ростовская область) (РО) (откуда типология?). Данная типология обоснована в работах Денисовой Г.С., Уланова В.П., Дмитриева А.В., Клименко Л.В., Лапина Н.И. [Денисова, Уланов, 2003; Денисова и др., 2010; Атлас, 2016]. Как отмечают многие специалисты, социокультурная динамика в этих республиках, краях и областях схожа, что дает основания для сравнения разных субрегионов из одной типологической группы [Межэтнические, 2020; Матишов и др., 2008; Авксентьев и др., 2008].

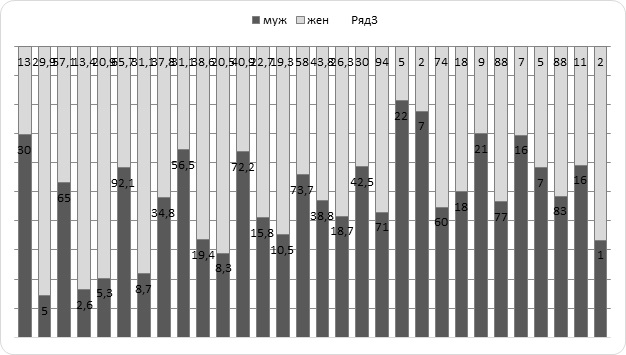

Региональные особенности занятости и оплаты труда на Юге России. Многолетняя официальная статистика и различные исследования показывают наличие сегрегации женщин в сфере труда и социально-политической активности. На Юге России показатели трудоустройства выше у мужчин, чем у женщин, фиксируется асимметрия в уровне оплаты труда. По данным Росстата, в целом по России в 2021 г. уровень занятости женщин составляет 75 против 81% у мужчин. В ЮФО показатели трудоустройства близки к общероссийским (73 против 80%). В то же время по СКФО на фоне более низкого уровня занятости гендерная асимметрия в показателях трудоустройства имеет иной характер 58% - среди женщин и 69% – среди мужчин. Ниже всего на Юге России уровень женской занятости в Ингушетии (49%) и Дагестане (48%), выше - в Ростовской и Волгоградской областях (по 75%) (рис. 1).

Рис. 1. Уровень занятости в трудоспособном возрасте в 2019 г.,в %1[[[1. ]]]

Источник: составлено по: Женщины и мужчины России. 2020: Стат.сб./ Росстат. М., 2022. URL: >>>>

Отношение женской зарплаты к мужской составляет в России 73%. В ЮФО этот показатель равен общероссийскому, в СКФО он составляет 83%. В некоторых республиках отношение заработной платы мужчин и женщин сближается и превышает 90% в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Объяснение данной ситуации не связано с гендерным равенством, а сопряжено с общими низкими показателями оплаты труда в данных субрегионах. В частности, по данным Росстата средняя зарплата в России среди женщин составляла в 2019 г. 48,6 тыс. руб., среди мужчин - 67,1 тыс. руб. На этом фоне в СКФО женщины получали в среднем 27,9 тыс. руб., а мужчины - 33,7 тыс. руб. В Ингушетии, например, средняя заработная плата составляла 24 тыс. и 25 тыс. руб. соответственно [Женщины…, 2020]. Невысокие показатели уровня жизни населения, а также «влияние религиозного фактора (ислама); воздействие традиционных установок и семейных ценностей; дискриминация по видам деятельности и необходимость получения разрешения на работу от мужчины; консервативность в государственной политике» [Хаджалова, Абдулаева, 2019: 1464] усиливают патриархальность и гендерные границы в северокавказских республиках [Клименко, 2021б; Стародубровская, 2019; Сиражудинова, 2015].

Динамика этногендерных установок населения Юга России. Наши исследования 2004-2020 гг. показывают несовпадение гендерных конструктов по этнотерриториальным и демографическим подгруппам населения.

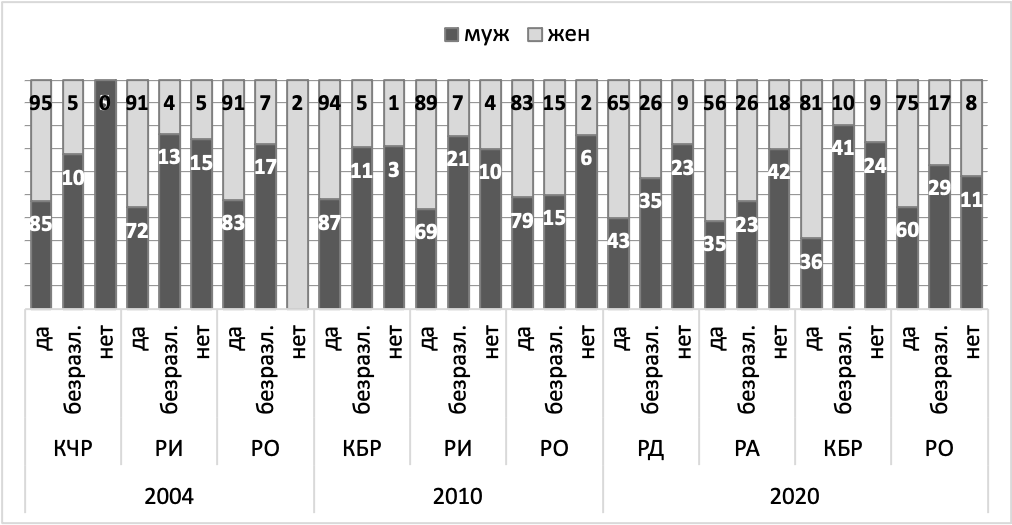

Советская экономическая модернизация сделала распространенной и нормативной модель работающей женщины [Темкина, Роткирх, 2002]. Вместе с тем остаются устойчивыми социокультурные установки о гендерной дифференциации профессий. На Юге России труд женщин в образовании и медицине - культурная норма. Степень одобрения профессиональной карьеры женщин в этих областях в 2004 и 2010 г. составляет от 72 до 95% в разных подгруппах и выше среди женщин. Во время опроса 2020 г. показатели одобрения снижаются, что особенно заметно среди мужчин республик Северного Кавказа, более выраженным становится разрыв в оценках мужчин и женщин (рис. 2).

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Одобряете ли вы карьерное продвижение женщины в области медицины и образования», в %

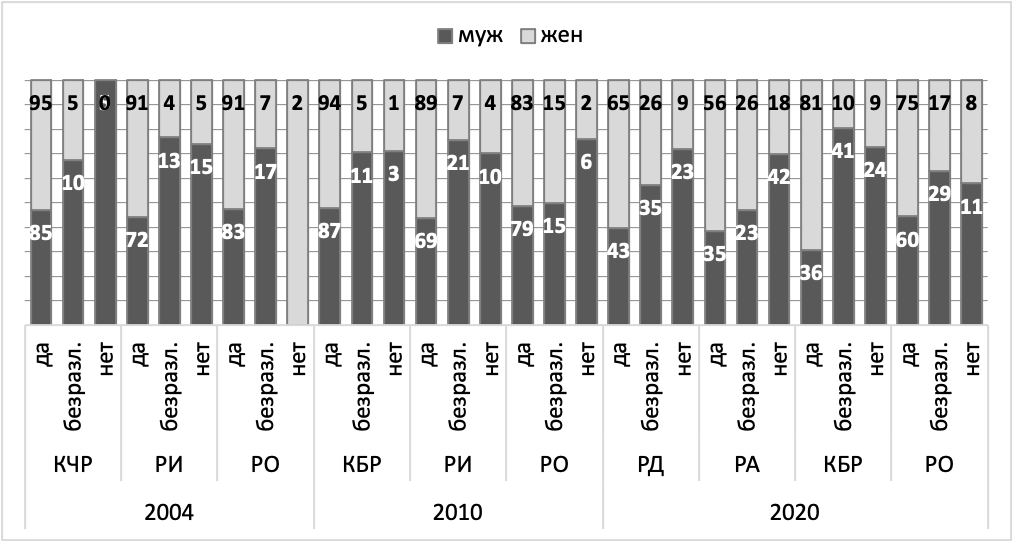

Бизнес-карьера женщин находит меньшее одобрение среди южно-российского населения и особенно среди северокавказских мужчин. На этом фоне фиксируется рост положительных оценок среди респондентов-мужчин «традиционалистских» республик (Ингушетия, Дагестан) (отрицательное восприятие в 2004 г. разделяло более двух третей опрошенных, а в 2020 г. – не более трети). Можно предположить, что обостряющиеся трудности экономического развития республик этого типа отчасти нормализуют потребность трудовой активности женщин. В то время как среди мужчин республик «переходного» типа (КЧР, КБР, РА), наоборот, отмечается определенное снижение степени одобрения женского предпринимательства (примерно с половины до четверти опрошенных). На разных этапах опроса женщины, проживающие в республиках Северного Кавказа, демонстрируют по большей части положительное восприятие (от 65 до 82%). В Ростовской области растет уровень одобрения женской бизнес-карьеры и менее выражен разрыв в оценках мужчин и женщин (рис. 3).

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Одобряете ли вы карьерное продвижение женщины в области бизнеса?»,в %

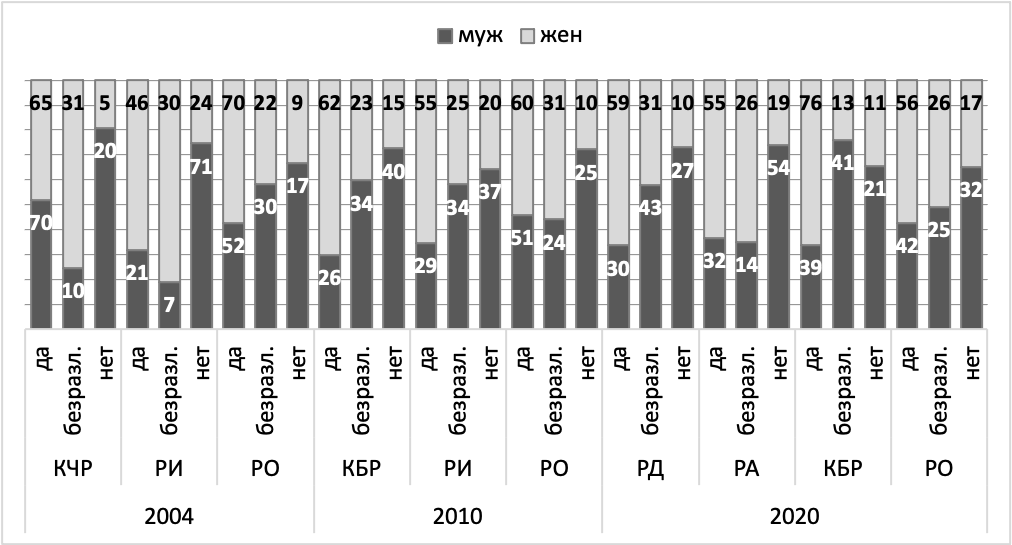

Профессиональные траектории женщин в производственной деятельности неоднозначно оцениваются населением Юга России на разных этапах исследования. В целом, этот вид профессиональной активности менее всего одобряется мужчинами традиционалистских республик (РИ, РД) и в большей степени - женщинами переходных (КЧР, КБР, РА) и модернизированных (РО) субрегионов Юга России. В динамике от 2004 г. к 2020 г. также фиксируется небольшое увеличение поддержки в республиках традиционного типа и уменьшение - в РО (рис. 4).

Рис. 4. Ответы на вопрос: «Одобряете ли вы карьерное продвижение женщины в производственной деятельности?», в %

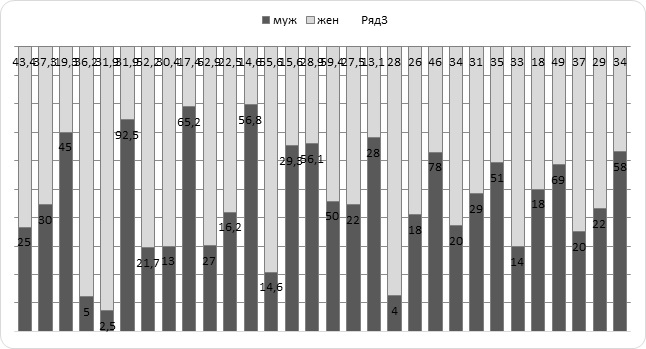

Наиболее ярко наличие гендерного типа сегрегации проявляется в установках относительно карьерного продвижения женщин в политике и силовых ведомствах. В частности, большинство мужчин не готовы рассматривать политику и власть как сферу гендерного партнёрства, тогда как женщины позитивнее относятся к политической карьере (наивысшие показатели одобрения фиксировались среди женщин в 2010 г.: 63% в КБР и 29% - в РО). Но в республиканских сегментах от первого ко второму этапам исследования показатели одобрения увеличиваются, а к третьему – снижаются. Среди женщин Ростовской области уровень позитивного восприятия достаточно устойчив (рис. 5).

Рис. 5. Ответы на вопрос: «Одобряете ли вы карьерное продвижение женщины в политике?», в %

Карьера женщин в силовых ведомствах не является культурной нормой для населения Юга России (одобрение не выше 44%). Наименьшие показатели положительных оценок фиксируются среди мужчин Ингушетии и Дагестана, а наивысшие – среди женщин Ростовской области. В динамике фиксировался небольшой рост положительного восприятия среди мужчин и женщин в 2010 г. и опять снижение – в 2020 г. В отношении силовых структур разница в ответах мужчин и женщин менее выражена по сравнению с оценками по другим профессиональным сферам (рис. 6).

Рис. 6. Ответы на вопрос: «Одобряете ли вы карьерное продвижение женщины в силовых ведомствах?», в %

Таким образом, исследования демонстрируют выраженный консерватизм установок мужчин традиционалистских республик, который немного ослабевает в отношении участия женщин в предпринимательстве и производстве. В республиках переходного типа более высоки показатели одобрения публичной активности женщин и за исследуемый период они укрепились. Устойчив разрыв в оценках северокавказских мужчин и женщин: значительная часть женщин ориентирована на деконструкцию традиционного гендерного дисплея. Тенденции эгалитаризации гендерных установок фиксировались до 2010 г. в Ростовской области, но стали немного снижаться к 2020 г., и более выраженной стала разница в оценках гендерных подгрупп.

Заключение. Результаты опроса в совокупности с материалами исследований приватной сферы [Клименко, 2021а, б] позволяют аргументировать наличие трех социокультурных типов развития субрегионов Юга России - традиционного, переходного и модернизированного. В качестве оснований дифференциации выступают 1) содержание установок в отношении публичных форм активности женщин; 2) уровень разрыва оценок мужчин и женщин; 3) вектор динамики этногендерных установок. В республиках традиционного типа (Ингушетия, Дагестан) воспроизводится гендерная сегрегация в оценках как мужчин, так и женщин. Субрегионы переходного типа (Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкессия) характеризуются «размыванием» гендерных границ: женщины чаще ориентированы на деконструкцию традиционных экспектаций, при более консервативной позиции мужчин. Модернизированному типу социокультурной динамики (Ростовская область) присуща большая равновесность гендерных установок.

Определение вектора социокультурных трансформаций и оснований интеграции многосоставных социумов невозможны без оценки параметров гендерных систем. Анализ человеческого потенциала (особенно женщин) сопряжен с включением этногендерных проекций. Рассогласованность или противоречия в гендерных конструктах затрудняют социетальную интеграцию полиэтничных макрорегионов. Результаты исследований выявляют гендерные барьеры в традиционалистских субрегионах Юга России, которые блокируют запрос со стороны значительной части женщин на пересмотр консервативных гендерных границ. Более активная позиция женщин субрегионов переходного типа принесла определенные подвижки в деконструкции этногендерных установок. Традиционные границы в публичной сфере здесь уже рассматриваются в перспективе гендерного диалога. Территории с модернистской траекторией развития закрепили подобный диалог в гендерной практике.

References

- 1. Atlas of modernization of Russia and its regions: socioeconomic and sociocultural trends and problems. (2016) Comp. аnd ed. by N.I. Lapin. Moscow.: Ves’ Mir. (In Russ.)

- 2. Auzan A.A., Antonov E.V., Bryzgalin V.A. et al. (2019) Sociocultural factors of innovative activity of the population. Moscow: NP. (In Russ.)

- 3. Avksentiev V.A., Gritsenko G.D., Dmitriev A.V. (2008) Regional conflictology: concepts and Russian practice. Moscow: Alfa-M. (In Russ.)

- 4. Chesnov Ya.V. (1998) Lectures on historical ethnology: Textbook. Moscow: Gardariki. (In Russ.)

- 5. Culture Matters: How Values Drive Societal Progress (2002). Ed. by L. Harrison, S. Huntington. Trans. from Eng. by A. Zakharova, ed. N. Gayamova. Moscow: MShPI. 2002. (In Russ.)

- 6. Denisova G.S., Dmitriev A.V., Klimenko L.V. (2010) South Russian identity: factors and resources. Moscow: Alfa-M. (In Russ.)

- 7. Denisova G.S., Ulanov V.P. (2003) Russians in the North Caucasus: An Analysis of the Transformation of Socio-Cultural Status. Rostov-on-Don: RGPU. (In Russ.)

- 8. Inglehart R., Baker W. (2000) Modernization, Cultural Change, and the persistence of Traditional Values. American Sociological Review. No 2 (65): 19–51. DOI: 10.2307/2657288.

- 9. Interethnic relations and religious situation in the Southern Federal District. Expert report (results of 2019). (2020) Gen. ed. By G.S. Denisova. Rostov-on-Don: FNO. (In Russ.)

- 10. Khadzhalova Kh.M., Abdulaeva Z.Z. (2019) Gender characteristics of the labor market in the republics of the North Caucasus. Еhkonomika truda [Russian Journal of Labor Economics]. No. 4: 1463–1474. DOI: 10.18334/et.6.4.41228. (In Russ.)

- 11. Klimenko L.V. (2021a) Family in the multicultural space of the South of Russia: ethno-gender dimension. Zhenshchina v rossijskom obshchestve [Woman in Russian society]. No. 3: 99–116. DOI: 10.21064/WinRS.2021.3.8. (In Russ.)

- 12. Klimenko L.V. (2021b) Gender relations in the South of Russia: an ethno-sociological analysis. Rostov-on-Don: FNO. (In Russ.)

- 13. Matishov G.G., Avksentiev V.A., Batiev L.V. (2008) Atlas of socio-political problems, threats and risks of the South of Russia. Rostov-on-Don: YuNC RAN. (In Russ.)

- 14. Pochebut L.G., Shmeleva I.A. (2015) Gender relations in different ethnic cultures of Russia. Рsihologicheskij zhurnal [Psychological journal]. Vol. 36. No. 6: 66–75. (In Russ.)

- 15. Shoranova Z.V., Vindizheva A.O., Zhelegotova R.M., Reshetnikova N.N. (2021) Deconstruction of the traditional gender order in the North Caucasian society at the beginning of the XXI century. Gumanitarij Yuga Rossii [Humanitarians of the South of Russia]. Vol. 10. No. 2: 138–149. DOI: 10.18522/2227-8656.2021.2.12. (In Russ.)

- 16. Sirazhudinova S.V. (2015) Gender Boundaries and Prospects for Gender Dialogue in the North Caucasus. Zhenshchina v rossijskom obshchestve [Woman in Russian society]. No. 1(74): 53–61. DOI: 10.24412/2500-221X-2015-174-53-61. (In Russ.)

- 17. Sirazhudinova S.V. (2021) The gender system of Muslim society: on the example of the republics of the North Caucasus. Zhenshchina v rossijskom obshchestve [Woman in Russian society]. 2021. No. 1: 56–67. DOI: 10.21064/WinRS.2021.1.5. (In Russ.)

- 18. Sirazhudinova S.V. (2022) Gender and frontier in the North Caucasus. Vestnik anthropologii [Herald of Anthropology]. No. 2: 128–140. DOI: 10.33876/2311-0546/2022-2/128-140. (In Russ.)

- 19. Starodubrovskaya I.V. (2019) The crisis of the traditional North Caucasian family in the post-Soviet period and its social consequences. Zhurnal issledovanij social'noj politiki [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 17. No. 1: 39–56. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-1-39-56. (In Russ.)

- 20. Tekueva M.A. (2019) The world of sensory experiences of a Caucasian woman. Vestnik antropologii [Herald of Anthropology]. No. 3 (47): 22–38. DOI: 10.33876/2311-0546/2019-47-3/22-38. (In Russ.)

- 21. Temkina A., Rotkirch A. (2002) Soviet gender contracts and their transformation in contemporary Russia. Sotsiologicheskie issledovaniia [Sociological Studies]. No 1: 4–15. (In Russ.)

- 22. Vereshchagina A.V., Zagirova E.M. (2022) Polygamy in Dagestan in the optics of public opinion. Sotsiologicheskie issledovaniia [Sociological Studies]. No. 2: 117–128. DOI: 10.31857/S013216250016856-4. (In Russ.)

- 23. Women and men of Russia. 2020: Stat. sb. (2022) Moscow: Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13215 (In Russ.)

![Рис. 1. Уровень занятости в трудоспособном возрасте в 2019 г.,в %1[[[1. ]]] Рис. 1. Уровень занятости в трудоспособном возрасте в 2019 г.,в %1[[[1. ]]]](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/106715/image1.png)