- PII

- S013216250014119-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014119-3

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 5

- Pages

- 36-46

- Abstract

The article discusses the conflicts of values related to family and fertility in the turbulent 2010s. Three conflicting value complexes, the traditional natalism, the new natalism and post-materialism are examined. It is argued that in the period under review all of them, both in Russia and in the West, failed to prove their undeniable advantages. Enthusiasm of the new natalism’s proponents was to some extent dispelled by dramatic decline of fertility in the Scandinavian countries during the 2010s. Backlash of “authoritarian populism” (in Norris and Inglehart terms) as well as the labour market precarisation questioned further expansion of emancipative values even in the most developed countries. In Russia, unlike many western countries, the conflicts over issues of gender and reproductive rights were not among main items of political agenda and protest rallies. Although these issues were widely disputed by the experts and media, the paternalist paradigm of state‑family relations remained dominant, indeed. Surveys show that adherence to certain concepts of theoretical discourse, such as traditional values, or family egalitarianism declared by respondents often disagrees with their real practices caused by many circumstances of the everyday life. Given a variety of family life patterns in contemporary Russia, demographic and family policy should be multifaceted and friendly to all of them.

- Keywords

- family, value conflict, fertility, new natalism, traditional natalism, post-materialism, precarisation

- Date of publication

- 28.06.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 242

Взаимосвязи между крупномасштабными историческими переменами, эволюцией семьи и сопровождающими их конфликтами ценностей неизменно находились в фокусе исследовательских интересов А.Г. Харчева. В год столетия со дня рождения ученого уместно вновь обратиться к данной проблематике, рассмотрев ее сквозь призму минувших 2010-х. Далеко уступая по своему накалу эпохам социальных революций, события прошедшего десятилетия затронули тем не менее и семейно-демографическую сферу. Два ее взаимосвязанных, но функционирующих по своим законам сегмента – ценностный и повседневно-бытовой, а также семейная и демографическая политика, взаимодействующие с ними обоими, и будут предметом нашего анализа. Ввиду широты темы мы сосредоточимся, главным образом, на одном ее аспекте – хрупкости репродуктивной функции семьи в развитых странах, ставшей особенно очевидной в 2010-е гг., и обусловленной ею проблеме низкой рождаемости.

Комплексы ценностных представлений о семье.

Ценностные представления о семье складываются в определенные комплексы, каждый из которых представлен как в политическом и теоретическом дискурсах, так и – более или менее явно – в массовом и индивидуальном сознании. Не претендуя на сколько-нибудь полный охват этих комплексов, рассмотрим лишь три из них – традиционный натализм (от французского natalité – рождаемость), новый натализм и постматериализм. Определяющими их различиями являются, во-первых, представления о месте семьи в обществе, во-вторых, интерпретация перемен, происходящих во взаимоотношениях между членами семьи, и, в-третьих, отношение к проблеме низкой рождаемости. В силу отличий друг от друга три названных комплекса потенциально конфликтны, однако острота этого конфликта во многом определяется тем, используются ли данные отличия в качестве инструмента внутри- и внешнеполитической борьбы.

Термин «новый натализм», введенный в статье Л. Дероуз [DeRose, 2021], удачно отражает суть далеко не новой оппозиции семейно-демографического дискурса, сформировавшейся еще в ХХ в. Традиционный и новый натализм объединяют признание социальной значимости института семьи и обеспокоенность низкой рождаемостью. Однако последний видит пути ее повышения в адаптации семьи к реалиям современного мира, тогда как традиционный, крайне неоднородный в политическом и религиозно-культурном отношении – в переустройстве мира в соответствии с его идеалами. Новый натализм возлагает надежды на то, что рождаемость можно повысить благодаря более равномерному распределению семейных обязанностей между супругами и помощи государства в создании гармоничного баланса профессиональных и родительских ролей. Традиционный считает, что эту задачу можно решить, лишь вернувшись к прежним, «более правильным» по сравнению с сегодняшними отношениями в семье и примату «семейного начала» во всей жизни общества.

Постматериализм нашел свое теоретическое отражение в концепциях бесшумной (silent) революции Р. Инглхарта и второго демографического перехода Д. Ван де Каа и Р. Лестага, сразу же обозначивших близость своей теории идеям Инглхарта. Определяющей чертой постматериалистического ценностного комплекса является присущее его носителям доминирование «эмансипативных» ценностей – самовыражения личности, защиты окружающей среды, толерантности к иммигрантским и сексуальным меньшинствам, гендерного равенства и возможности влиять на политические решения.

Семейные ценности в данный список не входят и, напротив, трактуются как устаревшие, а проблема низкой рождаемости и вовсе не признается заслуживающей внимания. «В постиндустриальных обществах с характерными для них развитыми институтами социального обеспечения прочная семья уже не является необходимой для выживания» [Inglhart, Welzel, 2005: 14]. Российские авторы, популяризирующие концепцию Инглхарта и его соавторов, обычно не упоминают об одном из ее важных аспектов – противопоставлении ценностей буржуазной семьи индустриальной эпохи новым, «постиндустриальным» отношениям между полами, в которых семья уже не играет значимой роли. Возможно это объясняется тем, что подобное упоминание способно вызвать у российского читателя незапланированные ассоциации с борьбой против буржуазной, а заодно и любой другой «старорежимной» семьи, развернутой столетием ранее в послереволюционной России.

Предваряя рассмотрение названных ценностных комплексов сквозь призму 2010-х гг., отметим, что ни один из них, на наш взгляд, не обнаружил в этот период своей способности служить монопольной ценностной основой для семейной, демографической и миграционной политики. В последующих разделах статьи мы вначале обоснуем этот тезис, а затем, сопоставив его с повседневными практиками семей, перейдем к практическим выводам.

Трудные времена нового натализма.

Идея поддержания приемлемого уровня рождаемости путем возвращения к традиции оказалась, хотя и по весьма различным причинам, неосуществимой на практике ни в ФРГ и Италии, семейная политика которых в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны базировалась на идеях христианской демократии, ни в СССР, где она начала приобретать популярность в 1980-е гг., ни в современной России. Однако и новый натализм ждали нелегкие времена. Существенный удар нанесло снижение рождаемости в 2010-е гг.

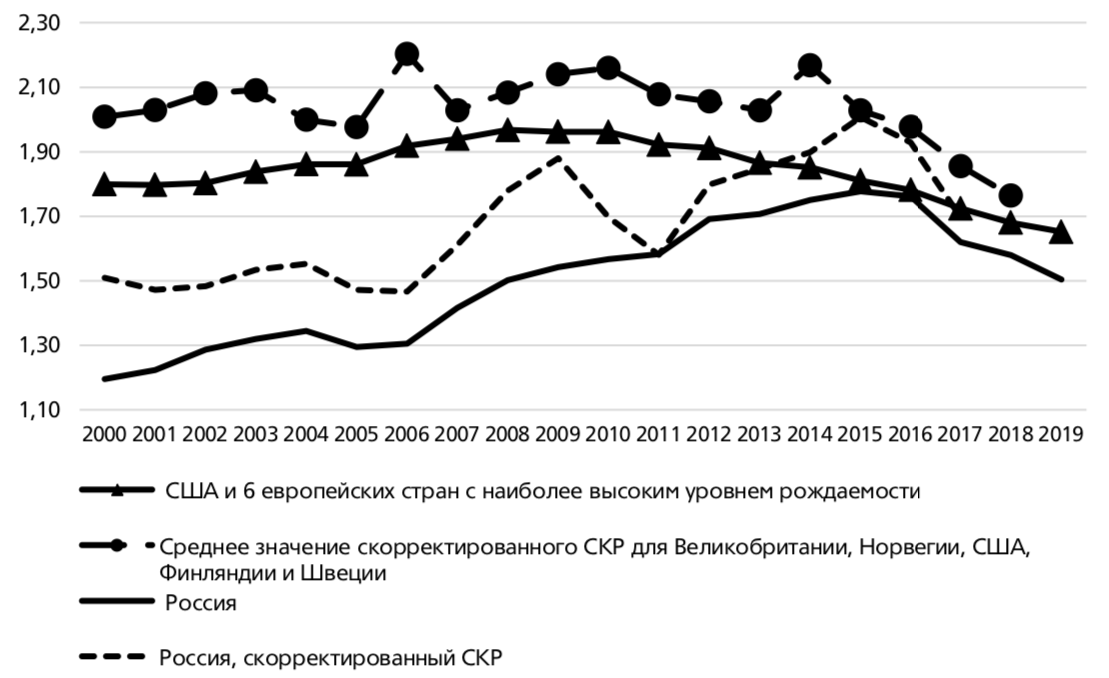

Динамика рождаемости в прошедшем десятилетии в очередной раз обнаружила хрупкость репродуктивной функции семьи в развитых странах. Рост рождаемости, наблюдавшийся в ряде из них в 2000-е гг., сменился спадом 2010-х гг., поставившим эффективность нового натализма под вопрос. В России рост суммарного коэффициента рождаемости (далее СКР) для условного поколения, продолжавшийся по 2015 г., также сменился его падением, снизившись с 1,78 2015 г. до 1,50 в 2019 г.

Снижение СКР в 2010-е гг. в странах Запада нельзя объяснить только сдвигами в календаре рождений. Динамика скорректированного СКР, в котором темпо-эффект элиминирован методом Богаартса-Фини [Bongaarts, Feeney, 1998] свидетельствует о заметной роли квантум-эффекта в снижении рождаемости в тех странах, где в конце 2000-х гг. ее уровень был относительно высок (рис.1). К тому же выводу приходят и исследователи, анализировавшие неожиданный и чрезвычайно сильный (до 1,35 в 2019 г.) спад СКР в Финляндии [Hellstrand, Nisén, Myrskylä, 2020].

Рис.1. Динамика рождаемости в России и зарубежных странах с наиболее высокой рождаемостью

Примечания: К европейским странам с наиболее высоким уровнем рождаемости отнесены те из них, где СКР превышал в 2009 г. 1,85 – Великобритания, Ирландия Норвегия, Финляндия, Швеция, Франция. Скорректированный СКР рассчитан по методу [Bongaarts, Feeney, 1998]. При расчете средних значений этого показателя данные по Великобритании имелись только за 2014-2017 гг. Источники: Max Plank Institute for Demographic Research Human Fertility Database >>>> (accessed 21.02.2021); Демоскоп-Weekly (приложение) >>>> (дата обращения: 09.02.2021).

Прекаризация рынка труда, набиравшая силу в 2010-е гг., оказалась для нового натализма весьма болезненной. Недавнее исследование, проведенное качественными методами (53 углубленных интервью) в Испании, стране, где высокая доля временных трудовых контрактов сочетается с доминированием эгалитарных взаимоотношений между супругами, показало, что подобное сочетание может оказывать и негативное влияние на их репродуктивные планы [Buena, Brinton, 2019]. В «эгалитарных» супружеских парах рождение ребенка откладывалось до момента достижения стабильного положения на рынке труда обоими супругами, тогда как в семьях, ориентированных на модель мужчины-добытчика и женщины домохозяйки, критически важным оказывалась только занятость мужа. Это наблюдение не совпадает с одной из стержневых идей нового натализма – гендерное равенство и «семейный эгалитаризм» способствуют росту рождаемости.

Регрессионное моделирование, основанное на данных по 251 региону Европейского Союза, показало, что очищенное от влияния других факторов увеличение безработицы оказывает статистически значимое на 1%-м уровне влияние на СКР. Это влияние в большинстве регионов, однако, невелико – рост уровня безработицы на 10 п.п. влечет за собой снижение СКР на величину, чуть большую 0,04 [Matysiaket al., 2021: 40]. Фактор безработицы, как подчеркивают и сами авторы данного исследования, представляет собой лишь фрагмент объяснения снижающейся рождаемости, но не объяснение в целом. В пользу этого вывода свидетельствует и то, что рост безработицы в годы «великой рецессии» 2008–2010 гг. был кратковременным и относительно небольшим, ввиду чего не может объяснить столь сильного снижения рождаемости в скандинавских странах, продолжавшегося и после выхода из рецессии.

Более полное, на наш взгляд, объяснение снижения рождаемости в 2010-е гг. связывает его с совместным эффектом двух основных детерминантов – ценностных изменений, происходящих в западных обществах, и структурных изменений рынка труда, прекаризация которого уменьшает шансы на получение рабочих мест, обеспечивающих надежную и соответствующую ранее приобретенной квалификации занятость. Крупномасштабное исследование, проведенное в США, показало, например, что сокращение рабочих мест в промышленности вынудило ранее занятых в них работников перейти на низкооплачиваемые места в сфере услуг, увеличивая финансовые риски, связанные с формированием семьи, и снижая рождаемость [Selzer, 2019].

Причины резкого снижения рождаемости в России в 2017 г. и в последующие годы неизбежно станут предметом дискуссии, основные позиции в которой – сдвиги в календаре рождений, снижение потребности в детях и экономические трудности можно, с учетом ее давнего характера, предсказать уже сейчас. Не вдаваясь в обсуждение этого вопроса, отметим лишь явные параллели с теми странами Запада, где рождаемость в 2010-е годы была наиболее высокой. И в том и другом случае триггером снижения рождаемости оказался экономический кризис – на Западе «великая рецессия» 2008–2010 гг., в России спад 2015–2017 гг., на протяжении которого объем ВВП в постоянных ценах оставался более низким, чем в 2014 г. Кроме того, в обоих случаях динамика скорректированного СКР свидетельствует о том, что снижение рождаемости определялось не только календарным сдвигом, но и квантум-эффектом. Изменение демографической ситуации в России, как и в названных странах, показало, насколько хрупкой и чувствительной к неблагоприятным экономическим воздействиям является репродуктивная функция современной семьи.

Кризис, вызванный пандемией Covid-19, повсеместно усугубил проблему низкой рождаемости. В США, по данным опроса, проведенного весной 2020 г., 34% женщин сообщили, что под влиянием пандемии они решили отложить беременность на более поздний срок или иметь меньше детей [Lindberg et al., 2020]. Опрос респондентов в возрасте 18–34 лет, проведенный в Великобритании, Испании, Италии и Франции в тот же период, выявил аналогичную тенденцию [Luppi et al., 2020]. В России в 2020 г. родилось на 48,7 тыс. меньше детей, чем в 2019.1

Постматериализм в странах Запада: несбывшиеся надежды.

Трудные времена переживает, однако, не только новый натализм, но и постматериализм. Его адепты возлагали надежды на то, что триумф постматериалистических ценностей, разделяемых как принимающим населением, так и иммигрантами, приведет к ценностно однородному и численно – за счет иммиграции – растущему населению «процветающих либеральных демократий». Минувшее десятилетие нанесло по этим надеждам тяжелый удар.

Автор статьи в канадской The Globe and Mail заметил как-то, что идеологию мультикультурализма постигла судьба злодея из «Восточного экспресса» А. Кристи, ставшего жертвой многих мстителей2. Нечто подобное грозит сегодня и постматериализму, причем там, где «по теории» он должен пользоваться наибольшим успехом – в странах Запада. Ему угрожают экономическое неблагополучие депривированных групп населения, массивная иммиграция и вызванное ею увеличение доли населения, ценности которого далеки от «эмансипативных», партии, разыгрывающие антииммигрантскую карту в политической борьбе, неприятие со стороны религиозных конфессий, а в последнее время и действия государства, нетолерантного к самовыражению ковид-диссидентов и, во Франции, к обучению мусульманских детей вне государственных школ.

Хотя результаты Всемирного исследования ценностей фиксируют постоянный рост балов, получаемых эмансипативными ценностями в развитых странах (табл.1), две известные книги Р. Инглхарта и его соавторов [Inglehart, Welzel, 2005; Norris, Inglehart, 2018] разительно отличаются по своей тональности. Ранняя проникнута уверенностью в необратимости – по крайней мере в развитых странах Запада – сдвига всей системы ценностей к их эмансипативному полюсу. Вывод более поздней скорее тревожен, чем безапелляционен. На вопрос о том, обнаружит ли либеральная демократия должную стойкость или, напротив, ответный удар «авторитарно-популистских сил» нанесет ей непоправимый урон, нет, как полагают авторы, простых ответов.

Таблица 1. Динамика эмансипативных ценностей в России и некоторых зарубежных странах и в 1995–2018 гг.

|

Страны |

Балл по шкале эмансипативных ценностей в обследованиях* |

||

|

1995–2000 |

2005–2010 |

2015–2018 |

|

|

Россия |

0,36 |

0,38 |

0,40 |

|

Великобритания |

0,51 |

0,55 |

0,63 |

|

Венгрия |

0,40 |

0,48 |

0,53 |

|

Италия |

0,48 |

0,47 |

0,52 |

|

Германия |

0,57 |

0,59 |

0,68 |

|

Польша |

0,38 |

0,41 |

0,48 |

|

США |

0,53 |

0,52 |

0,56 |

|

Франция |

0,48 |

0,49 |

0,61 |

Примечание. *В случае, когда в соответствующем интервале было проведено два обследования, в таблице приведена невзвешенная средняя арифметическая из их результатов.

Источник: World Value Survey. CulturalMapFinalEVSWVS_1981-2021_v20201102.xls Ссылка на данный файл размещена на странице URL: >>>> (дата обращения: 21.02.2021).

Нескрываемая тревога Норрис и Инглхарта вызвана не динамикой баллов, а результатами голосований. Несовпадение между ростом средних баллов эмансипативных ценностей и электоральными успехами «авторитарно-популистских», как их называют Норрис и Инглхарт, партий и кандидатов не обязательно связано лишь с нежеланием молодежи идти на избирательные участки, занимающем столь важное место в теоретических построениях Инглхарта и его соавторов. Динамика средних баллов ничего не говорит ни о величине, ни о динамике дисперсий, являющихся адекватным измерителем ценностного раскола. Между тем, результаты голосований, близких к «50 на 50», и десятки миллионов голосов, поданных за Д. Трампа, Ж. Болсонару, Брексит, итальянскую «Лигу», французское «Национальное объединение» (в прошлом Национальный Фронт), «Альтернативу для Германии», правящие партии Венгрии и Польши свидетельствуют о конфликте ценностей, для характеристики которого средние величины малопригодны.

Еще одним фактором, препятствующим победному шествию постматериалистических ценностей, является отсутствие ощутимого прогресса в интеграции мусульманских общин в западные общества. Принятый нижней палатой французского парламента в 2020 г. законопроект о защите республиканских принципов, предусматривающий обязательное посещение государственных школ детьми мусульман, неслучайно вызывал неприятие политических сил, относящихся к крайне левой части французского политического спектра и наиболее близких по духу к эмансипативному полюсу ценностной шкалы. В сущности, этот законопроект стал свидетельством провала теории о том, что постматериалистические ценности способны одержать верх без опоры на запреты «бюрократического государства», которое в этих теориях неизменно выступает в роли отрицательного персонажа.

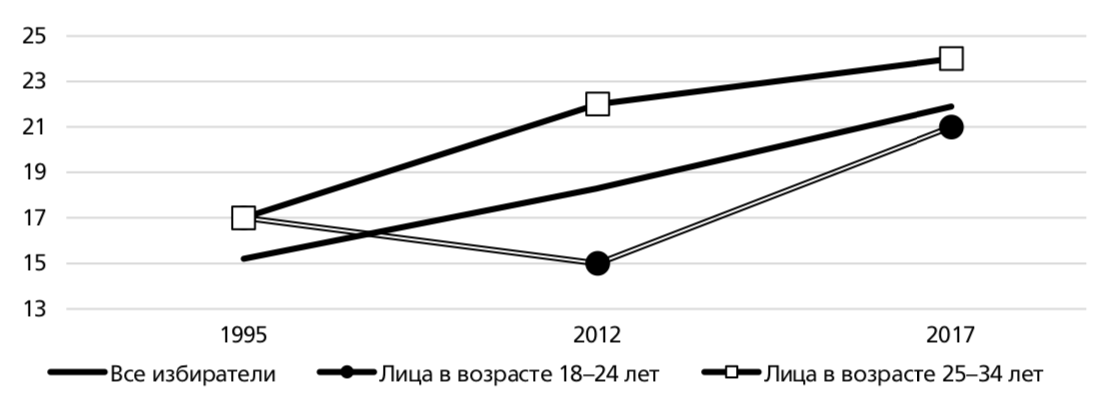

Тезис Инглхарта, согласно которому каждое следующее поколение в наиболее развитых странах оказывается либеральнее предыдущего, также не находит однозначного подтверждения в данных опросов, фиксирующих возрастную структуру политических предпочтений. Во Франции, например, можно говорить о том, что доля голосующих за Национальное объединение (бывший Национальный фронт), либо остается стабильной в каждом следующем поколении, либо имеет тенденцию к незначительному росту (рис. 2).

Рис. 2. Доля (%), проголосовавших за Ж.-М. Ле Пена (в 1995 г.) и М. Ле Пен (в 2012 г. и 2017 г.) в первом туре президентских выборов во Франции.

Источники: [Bréchon, 1995: 20]. Le profil des electeurs et les clefs du premier tour de l’election presidentielle. 23 avril 2017. Ifop, 2017. >>>> (accessed 21.02.2021). Premier tour de l’election presidentielle 2012: profil des electeurs et cles du scrutiny. Sondage Jour de vote 22 Avril 2012. Ifop, 2012. >>>> (accessed 21.02.2021).

Близкие тенденции наблюдаются в Италии, где за «Лигу» на выборах в Палату депутатов в 2018 г. проголосовало в целом по стране 17,4% избирателей, тогда как среди лиц в возрасте 18–34 лет – 17,8%.3 Тот факт, что с переходом от возрастной группы 18–24 года к группе 25–34 года доля проголосовавших на выборах 2017 г. в немецкий бундестаг за «Зеленых» снижается, а за «Альтернативу для Германии» растет [Kobold, Schmiedel, 2018: 150] вовсе необязательно объясняется поколенческим сдвигом в либеральном направлении. Не менее, если не более убедительным представляется другое объяснение – утратой иллюзий при переходе к самостоятельной жизни с ее далекими от постматериализма проблемами.

Западные энтузиасты бесшумной революции явно недооценили силу последовавшего в 2010-е гг. консервативного ответа на либеральный натиск. Этот ответ черпал часть своих ресурсов в имманентных свойствах самой семьи. Она, как известно, является одним из ключевых институтов, обеспечивающих социальную трансмиссию ценностей – как по вертикали – от поколения к поколению, так и по горизонтали – между супругами, братьями и сестрами. Социально-психологические связи, действующие в семье, столь сильны, что часто позволяют ей противостоять влиянию других институтов социализации включая государственную школу и доминирующие массмедиа. В результате семья оказывается способной воспроизводить ценности и практики, трактуемые культурными и политическими инноваторами как архаичные или неприемлемые.

Ценностный потенциал семьи оказался столь мощным, что породил «культурные войны» между либералами и консерваторами в США и вполне очевидный ценностной раскол в странах Западной Европы, Венгрии и Польше. Парадоксальным образом антагонистами либеральных ценностей стали семьи иммигрантов из развивающихся стран, оберегающие от принимающего общества свои религиозные и культурные традиции, и, одновременно, консервативные семьи принимающего населения, обеспокоенные как раз масштабами иммиграции.

Относительно новым для наиболее развитых стран Запада стало снижение в 2010-е гг. не только брачной, но и внебрачной рождаемости, рост которой на протяжении последних десятилетий компенсировал снижение числа детей, рожденных в зарегистрированном браке. До завершения всемирного раунда переписей 2020–2021 гг., ряд из которых, включая всероссийскую, отложен из-за пандемии Covid-19, возможны лишь грубо приближенные сопоставления динамики брачной и внебрачной рождаемости. Одно из них, приведенное в табл. 2, основано на разложении общего коэффициента рождаемости (численности родившихся на 1000 жителей) на два составляющих его слагаемых – численности (также в расчете на 1000 жителей) родившихся в зарегистрированном браке и вне его, пропорционально доле брачных и внебрачных рождений в их сумме. Основываясь на его результатах, можно предположить, что снижение СКР в 2010-е гг. было, среди прочего, связано и с более поздним, чем ранее переходом от неустойчивых молодежных сожительств к более устойчивым партнерским союзам или зарегистрированным бракам.

Таблица 2. Динамика брачной и внебрачной рождаемости в России и некоторых зарубежных странах в 2000–2018гг. (‰)

|

Страны |

Численность родившихся на 1000 жителей страны* |

|||||||

|

в зарегистрированном браке |

вне зарегистрированного брака |

|||||||

|

2000 |

2008 |

2013 |

2018 |

2000 |

2008 |

2013 |

2018 |

|

|

Россия |

6,3 |

8,8 |

10,2 |

8,6 |

2,4 |

3,2 |

3,0 |

2,3 |

|

Великобритания |

7,0 |

7,0 |

6,4 |

5,7 |

4,5 |

5,9 |

5,7 |

5,3 |

|

Норвегия |

6,7 |

5,7 |

5,2 |

4,5 |

6,5 |

7,0 |

6,4 |

5,9 |

|

США |

5,2 |

6,5 |

6,6 |

4,8 |

2,6 |

4,5 |

4,5 |

3,1 |

|

Финляндия |

8,1 |

7,6 |

7,2 |

6,3 |

5,2 |

5,3 |

5,2 |

5,0 |

|

Франция |

5,5 |

4,8 |

4,0 |

3,6 |

4,3 |

5,3 |

5,4 |

5,4 |

|

Швеция |

4,6 |

5,4 |

5,4 |

5,2 |

5,6 |

6,5 |

6,4 |

6,2 |

Примечания. *Подчеркнем, во избежание недоразумений, что в качестве знаменателя в обоих показателях выступает численность всего населения страны, а не численность лиц, состоящих или не состоящих в браке.

Источник: расчеты автора на основе Демоскоп-Weekly (приложение) URL: >>>> (дата обращения: 09.02.2021).

Четверть века назад снижение рождаемости и перенос создания устойчивой семьи на четвертый десяток лет жизни рассматривались теорией второго демографического перехода как спутники «постматериализма по Маслоу» и «социальной и экономической защищенности, которую демократические государства всеобщего благосостояния предлагают своим гражданам» [Van de Kaa, 1996: 425]. Сегодняшние реалии, однако, свидетельствуют, скорее о незащищенности и несвободе, в тисках в которых оказываются современные двадцатилетние и тридцатилетние, ищущие свое место на рынке труда. Если в концепции второго демографического перехода, в особенности в 1990-е гг., в качестве ключевой выступала «связка двух транзитов» – демократического и демографического, то при проецировании на семейно-демографическую сферу концепции прекариата центральное место занимает совсем иная диада: «неустойчивая трудовая жизнь – неустойчивый партнерский союз».

Ценностные конфликты, повседневные практики и политика.

Противостояние различных нормативных представлений о семье и ее месте в обществе находит отражение не только в теоретическом дискурсе, но и в массовом сознании и повседневных практиках семейной жизни. Каждая из этих областей обладает известной автономией, функционирует в соответствии со своей, отличной от остальных логикой, по-своему генерирует ценностные конфликты и реагирует на них. Теоретические дискурсы семьи конкурируют друг с другом, остро полемичны, и подчиняются, при всем разнообразии трактовок научности, ее требованиям, важное место среди которых занимает внутренняя непротиворечивость концепций. Восприятие ситуации массовым сознанием ситуации в семейно-демографической сфере, напротив, откровенно субъективно и вполне может быть внутренне противоречивым, представляя собой коллаж несовместимых, казалось бы, фрагментов различных ценностных комплексов. Что касается повседневных практик, в том числе в сфере семьи и гендера, то они, как свидетельствуют результаты опросов, еще более разнообразны, поскольку складываются под влиянием не только мозаичных «ценностных коллажей», но и неизбежных компромиссов между идеалами и жизненными обстоятельствами.

APC-анализ данных Всемирного обследования ценностей, приводит проводивших его исследователей к выводу о том, «что молодые когорты в России действительно обладают более высоким уровнем эмансипативных ценностей» [Алмакаева, Мавлетова, 2018: 92]. В то же время значимость для респондентов «творческой самореализации» – одного из важнейших атрибутов и маркеров постматериалистического ценностного комплекса, судя по опросам ВЦИОМ, снизилась, возможно, под влиянием экономических тягот 2020 г. Если в 2008 г., завершавшем период быстрого экономического подъема, «творческую самореализацию (на работе и вне работы)» считали для себя «очень важной» и «скорее важной», соответственно, 41 и 37% респондентов, то в кризисном 2020 г. – только 25 и 36%.4 Кроме того, результаты опросов ВЦИОМ свидетельствуют о явном ухудшении отношения россиян к однополым связям, толерантность к которым также считается важным маркером постматериалистического ценностного комплекса. Если в 1991 г. эти связи считали «всегда предосудительными» 52% россиян, то в 2018 г. 75%.5

Семейная жизнь, судя опросам ВЦИОМ, приносит респондентам наибольшую радость, далеко опережая, например, «социальный статус и положение в обществе». Если первой в 2021 г. были полностью удовлетворены 72% респондентов и «скорее удовлетворены» 21%, то вторым, соответственно, только 35% и 42%. Индекс удовлетворенности семейной жизнью растет – 72% в 2005 г. и 88% в 2021 г.6, однако, судя по стабильно высокому уровню разводов, эта семейная идиллия является далеко не всеобщей.

Приверженность определенным ценностям, декларируемая респондентами при опросах, вовсе не обязательно совпадает с их повседневными практиками, всегда представляющими лучше или хуже осознаваемый компромисс между идеалами и «прозой жизни». Подавляющее большинство респондентов (83%), судя по результатам недавнего (февраль 2021 г.) опроса ВЦИОМ, согласны с тем, что «сейчас политика государства в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей», но в том же опросе ставят эту задачу на последнее, 13-е место в списке направлений, развитию которых власть должна уделить приоритетное внимание (три первых занимают качество здравоохранения, образования и создание новых производств)7. Повседневные практики семейной жизни, судя по их разнообразию, определяются не только, а скорее всего и не столько тягой к «традиционности», сколько разнообразными жизненными обстоятельствами – наличием и возрастом детей, размерами и соотношением заработков супругов и т. д. В 2018 г. материальным обеспечением семьи в 59% семей занимались оба супруга, но в 36% – только мужчины, уборка дома и мытье посуды примерно в половине семей (соответственно, 40 и 52%) была общей обязанностью, однако в другой половине (41 и 50%) – чисто женской и т. д.8

Политика, в одном из смыслов этого многозначного термина, является методом управления социальным разнообразием, в рассматриваемом нами случае – разнообразием ценностей и связанных с ними, но не тождественных им повседневных практик семейной жизни. Само это разнообразие может рассматриваться как фактор, обусловливающий необходимость достижения конструктивных компромиссов между сторонниками различных ценностей, но может использоваться и как инструмент обострения отношений между ними в политических целях.

Современная российская демографическая и семейная политика занимает, на наш взгляд, промежуточное положение между традиционным и новым натализмом. В своей декларативной части она ближе к первому из них, тогда как по комплексу практических мероприятий неизбежно тяготеет ко второму. Так, улучшение жилищных условий молодых семей, являющееся одной из основных практических целей демографической и семейной политики, и «большая многопоколенная семья, [которая] в традиционной российской семейной культуре всегда была основным типом семьи»9 вряд ли совместимы – молодые семьи во многих случаях предпочитают жить отдельно от родителей, при этом, а нередко и благодаря этому, сохраняя с ними теплые эмоциональные связи и отношения взаимопомощи.

Анализ эмпирических данных свидетельствует о том, что значительная неоднородность ценностных ориентаций свойственна как населению западных стран, так и российскому обществу. Однако в западных обществах эта неоднородность выплескивается на улицы – одним из недавних примеров стали многотысячные демонстрации против фактического запрета абортов в Польше, тогда как в России находит свое выражение преимущественно в спорах на различных экспертных площадках.

В странах Запада вопросы гендера, однополых браков, сексуальных меньшинств и репродуктивных прав использовались политическими партиями в качестве инструмента межпартийной борьбы, в силу чего теоретические конструкты быстро трансформировались в лозунги массовых манифестаций. В России, напротив, данные вопросы дружно использовались всеми парламентскими политическими партиями в качестве инструмента борьбы с западным влиянием, а для непарламентских партий и движений оставались неактуальны. Это, в совокупности с особенностями российской политической культуры приводило к тому, что горячие споры о «традиционных семейных ценностях» не выходили в России за пределы интеллектуальных дискуссий, а государство и население, как и прежде, коммуницировали друг с другом в рамках патерналистской парадигмы.

Заключительные замечания.

Слегка расширенные за формальные календарные рамки 2010-е гг. включили в себя «великую рецессию» 2008–2010 гг., экономический спад 2014–2016 гг. в России и новый кризис, вызванный в 2020 г. пандемией Сovid-19. Каждый из рассмотренных выше ценностных комплексов обнаружил в этот период свои слабые стороны. Надежда нового натализма – ресурс повышения рождаемости, создаваемый ролевой взаимозаменяемостью супругов – оказался недостаточным для того, чтобы противостоять экономическим трудностям и нарастающей прекаризации трудовых отношений. Непоколебимая приверженность традиции обернулась в Польше практическим запретом абортов, расколовшим общество и вызвавшим осенью 2020 г. волну многотысячных демонстраций протеста. Ценностная экспансия постматериализма, казалось бы, изначально мягкого и пацифистского по своей природе, породила ответную протестную волну и стала причиной «ценностных войн» как на внутриполитической, так и на международной арене.

Практическим выводом является необходимость в проведении достаточно гибкой и отвечающей потребностям различных групп населения семейной и демографической политики. Несколько видоизменив известный закон У. Эшби, можно сказать, что разнообразие управления (в рассматриваемом случае – семейной и демографической политики) должно соответствовать разнообразию управляемого объекта – системе ценностей и повседневных практик населения России.

Наихудшим вариантом семейной и демографической политики, в столь ценностно и этнически разнообразной стране как Россия стало бы навязывание всем группам населения некоей «единственно верной» модели семейной жизни. Итоги 2010-х в очередной раз показали, что конфликты, в том числе ценностные, хотя и возникают из объективных противоречий, в немалой степени искусственно конструируются политиками. Идеологическое вторжение в реальную жизнь семей всегда чревато переходом едва тлеющих конфликтов в горячую стадию. Эталонная модель «правильной» семьи играет конструктивную роль лишь до тех пор, пока служит напоминанием об идеале, а не прокрустовым ложем, в которое пытаются втиснуть все многообразие взглядов и жизненных ситуаций. «Мягкое подталкивание» к определенным моделям поведения оказывается эффективным лишь тогда, когда остается действительно мягким.

Идеи нового натализма – использование как государственных, так и внутрисемейных, эмоциональных и временных, ресурсов для гармоничного сочетания родительских и профессиональных ролей обоими супругами и преодоления на этой основе разрыва между желаемым и фактическим числом рожденных детей – разделяются сегодня весьма многочисленными группами населения. Новый натализм более прагматичен, чем традиционный, поскольку не требует формирования такого уклада общественной жизни, для которого в сегодняшних условиях нет ни экономических, ни политических ресурсов. В силу этого именно новый натализм, несмотря на его неудачи в 2010-е гг., остается наиболее широкой ценностной основой для решения проблемы низкой рождаемости. Общественной поддержки заслуживают и другие, более традиционные, модели семейной жизни, такие, например, как многодетность и полное сосредоточение матери семейства на домашних заботах. Демографическая и семейная политики хороши лишь до тех пор, пока обеспечивают широкое пространство выбора жизненного пути, в наибольшей степени соответствующего личным склонностям и конкретным обстоятельствам. Собственно говоря, об этом, хотя и применительно к несравнимо более драматичному периоду российской истории, писал А.Г. Харчев: «Любые идеи, даже самые блестящие с точки зрения авторов, навязанные обществу, не найдут себе благотворной почвы для произрастания, и рано или поздно их возненавидят» [Харчев, 1994: 95].

References

- 1. Алмакаева А.М., Мавлетова А.М. Модернизационные процессы в России: ожидать ли сдвига в сторону эмансипативных ценностей? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 6. С. 91–112. [Almakaeva A.M., Mavletova A.M. (2018) Modernization process in Russia: Can we expect the shift to emancipative values? Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: economic and Social Changes.] No. 6: 91–112. (In Russ.)] DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.05.

- 2. Харчев А.Г. Социалистическая революция и семья // Социологические исследования. 1994. № 6. С. 90–95. [Kharchev A. (1994) Socialist Revolution and Family. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 6: 90–95. (In Russ.)]

- 3. Bongaarts J., Feeney G. (1998) On the quantum and tempo effect of fertility. Population and Development Review. 1998. Vol. 24. No. 2: 271–291.

- 4. Bréchon P. (1995) Politisation et vote des jeunes. Agora debats/jeunesses. No. 2: 9–21.

- 5. Bueno X., Brinton M. (2019) Gender egalitarianism, perceived economic insecurity, and fertility intentions in Spain: A qualitative analysis. Population Studies. Vol. 73. No. 2: 247–260. DOI: 10.1080/00324728.2019.1604979

- 6. DeRose L. (2021) Gender Equity, Religion, and Fertility in Europe and North America. Population and Development Review. Early view. First Published 02 February 2021. DOI: https://proxy.library.spbu.ru:2060/10.1111/padr.12373

- 7. Hellstrand J., Nisén J. Myrskylä M. (2020) All-time low period fertility in Finland: Demographic drivers, tempo effects, and cohort implications. Population Studies. Vol. 74. No. 3: 315–329. DOI: 10.1080/00324728.2020.1750677

- 8. Inglehart R., Welzel Ch. (2005) Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790881

- 9. Kobold K., Schmiedel S. (2018) Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 2017 nach Geschlecht und Alter. Ergebnisse der reprasentativen Wahlstatistik. WISTA. No. 3: 142–157.

- 10. Lindberg L., Van Vusse A., Mueller J., Kirstein M. (2020) Early Impacts of the COVID-19 Pandemic: Findings from the 2020 Guttmacher Survey of Reproductive Health Experiences, New York: Guttmacher Institute. DOI: 10.1363/2020.31482

- 11. Luppi F. Arpino B., Rosina A. (2020) The impact of COVID-19 on fertility plans in Italy, Germany, France, Spain, and the United Kingdom. Demographic Research. Vol. 43: 1399–1412. DOI: 10.4054/DemRes.2020.43.47

- 12. Matysiak A., Sobotka T., Vignoli D. (2021) The Great Recession and Fertility in Europe: A Sub‑national Analysis. European Journal of Population. Vol. 37: 29–64. DOI: 10.1007/s10680-020-09556-y.

- 13. Norris P., Inglehart R. (2018) Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. NY: Cambridge University Press. DOI: 10.1111/heyj.13385

- 14. Seltzer N. (2019) Beyond the Great Recession: Labor Market Polarization and Ongoing Fertility Decline in the United States. Demography. 2019. Vol. 56. No. 4: 1463–1493. DOI:10.1007/s13524-019-00790-6

- 15. Van de Kaa D. (1996) Anchored Narrative: The Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility. Population Studies. Vol. 50. No. 3: 389–432.