- PII

- S013216250018919-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250018919-3

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 11

- Pages

- 135-143

- Abstract

An overview of the Russian scientific discussion on internal youth migration is offered. The first part contains statistical data on the age and educational composition of internal migrants, describes the types and main causes of youth migration. The second part analyzes discussions of Russian researchers about youth migration: attitudes and intentions, sense of place for migration plans. Specifics of the application of the theory of push and pull factors of migration (push and pull factors) are considered, the strengths and weaknesses of discussions about youth migration, opportunities for their more effective use in practice are presented.

- Keywords

- youth migration, educational migration, internal migration, migration factors, migration attitudes, migration intentions, sense of place, brain drain

- Date of publication

- 20.12.2022

- Year of publication

- 2022

- Number of purchasers

- 3

- Views

- 121

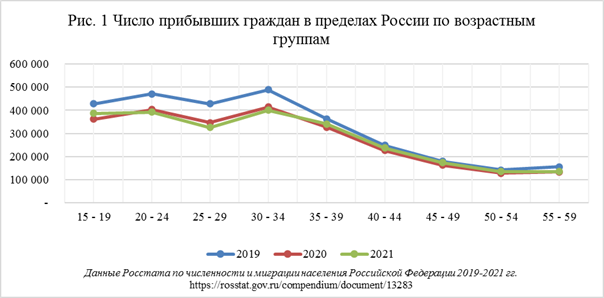

Введение. Молодежь – наиболее ориентированная на миграцию часть населения, несмотря на небольшой или отсутствующий миграционной опыт, служащий значимой предпосылкой миграционной подвижности [Рыбаковский и др., 2019: 6]. Это подтверждают данные Росстата последних трех лет – пики миграционной активности среди трудоспособного населения России приходятся на возрастные группы 20–24 и 30–34 лет (рис.).

Рис. Число прибывших граждан в пределах России по возрастным группам

Источник: данные Росстата по численности и миграции населения Российской Федерации 2019–2021 гг. URL: https://rosstat.gpv.ru/compendium/document/13283

В российской культуре нормативный сценарий взросления имеет следующую последовательность событий: «получение образования – работа – отпуск по уходу за ребенком – работа» [Тындик, Митрофанова, 2014: 155]. Необходимость к определенному возрасту закрепиться территориально интенсифицирует накопление миграционного опыта в периоды жизни, связанные с самоопределением. Выбор места обучения, удовлетворенность условиями новой среды, определение карьерной траектории и поиск подходящих условий труда – ключевые стимулы принятия миграционных решений. С 2012 г. объемы образовательной и трудовой миграции внутри России были почти одинаковыми. В 2014–2015 гг. число респондентов, отметивших в качестве причины миграции получение образования, стало больше, чем в связи с работой. В 2016 г., несмотря на значительное сокращение числа трудовой и образовательной миграции внутри страны, эта тенденция сохранилась, но с 2017 г. преимущество получили причины, связанные с работой. В 2020 г. оба вида миграции в России достигли минимума, но по данным 2021 г. число и трудовых, и образовательных мигрантов вновь начало возрастать.

Изменения на рынке труда и в образовательной инфраструктуре из-за пандемии COVID-19 оказали влияние на привлекательность регионов. Значимые образовательные ресурсы сосредоточены в крупных региональных центрах России, что делает их местами притяжения молодежи из периферии. Хотя образовательная миграция в России имеет центростремительный характер [Мкртчян, 2017: 226], интеграция дистанционных технологий в процессы обучения и рост массовых открытых онлайн-курсов выводит образовательные учреждения на новый уровень конкуренции. В то же время возможности дистанционной работы позволяют претендовать на более высокие заработные платы без миграционных усилий.

В современных исследованиях миграции доминирует изучение экономических факторов и учет (на основании данных переписи населения) уровня привлекательных регионов. В статье приведены основные дискуссии о миграции российских исследователей с целью демонстрации разнообразия теоретических подходов к пониманию причин молодежной миграции.

Виды молодежной миграции. Исследователи в первую очередь обращаются к изучению образовательной миграции. Этот термин понимается широко и описывает территориальные перемещения, имеющие целью повышение профессиональной квалификации любого уровня [Замотин, 2016: 81]. Принято считать, что наиболее значимой причиной является поступление в училища и вузы после завершения школьного образования [Карачурина, Флоринская, 2019: 82–83]. Данные Росстата также показывают, что среди участников такой мобильности большинство имеет среднее общее и основное общее образование1. Учитывая эти обстоятельства, российские исследователи предлагают называть ее «учебной миграцией» [Замотин, 2016: 81]. В общем понимании это временное перемещение для академической подготовки, по завершению которой выпускники должны возвращаться к предыдущему месту проживания [Санникова, 2015: 19]. Однако доля возвратной миграции обладателей вузовских дипломов в средние и малые города невелика и сложно поддается даже приблизительной оценке [Карачурина, Флоринская, 2019: 87]. Более того, такая мобильность часто оценивается молодыми людьми как вынужденная, продиктованная наличием в родном городе или поселении собственного жилья или семьи. В ином случае, как показывают исследования, возвращение в место исхода считается экономически нецелесообразным [Варшавская, Чудиновских, 2014: 57]. Таким образом, учебная миграция в России часто носит некомпенсируемый характер [Санникова, 2015: 19], и город, где студенты получают профессиональное образование, становится местом дальнейшего трудоустройства или транзитом в другие города и страны.

Другой вид молодежной миграции – послевузовская, в рамках которой намерения переехать в другую локацию формируются в студенческие годы и могут не совпадать с последующим миграционным поведением. Исследователи разводят понятия миграционной подвижности и миграционной мобильности: первая определяет миграционные события в жизни человека, наличие и разнообразие которых положительно связаны с готовностью к миграции, вторая подразумевает совокупность психологических свойств личности, формирующих способность человека мигрировать [Рыбаковский и др., 2019: 5–6]. Они создают условия потенциальной миграции, однако ее индикаторы всегда завышены по подсчетам исследователей в 2–3 раза в сравнении с их реализацией [Иванова, 2015: 68].

Замечено, что уровень миграционных намерений студентов по мере обучения изменяется вместе с регуляторами социального поведения личности. Например, к пятому курсу миграционные намерения утрачивают характер смысложизненных ориентаций и становятся частью стратегии для отдельных видов деятельности [Кузнецова, 2020: 193]. Функциональный характер миграционных намерений выпускников вузов выражается в характеристиках регионов, на которые молодежь ориентируется при принятии решений: условия рынка труда и экономического развития региона (ВРП), стоимость проживания, культурная среда и уровень жизни [Антосик, Ивашина, 2021: 117]. Отдельные исследования показывают, что такие экономические факторы, как порядок заработных плат и безработицы, не столь значимы для молодежи, как возможность найти работу в соответствии с полученной квалификацией [Москвина, 2019: 115]. Желание занимать должность в соответствии с полученным образованием и готовность к конкуренции выражается в предпочтении выпускниками вузов инновационного региона с развитой системой образования, что позволяет исследователям говорить о мотивации молодежи продолжать обучение, совмещая его с работой [там же: 113]. Наиболее благоприятным временем реализации миграционных намерений вчерашних студентов считаются первые два года после окончания вуза [Муращенкова, 2021: 27].

Выталкивающие и притягивающие факторы миграции. Объяснение миграционным процессам дает популярная теория «push and pull»-факторов (Ли Э., 1965), согласно которой решения о смене места пребывания принимаются в результате взвешивания затрат и выгод, связанных с переездом [Raghuram, 2013: 143]. Осмысленная разница между местом отъезда и местом прибытия становится движущей силой миграции с целью приумножения личного капитала. Характеризуя типы этих капиталов, исследователи выделяют соответствующие выталкивающие и притягивающие факторы миграции: экономические и социальные. Именно эти два направления принято считать основными, поскольку их содержание отражает базовые противоречия между потребностями людей и возможностью их удовлетворения на территории проживания [Иванова, 2015: 68]. Тем не менее в последнее время большое значение уделяется исследованию культурных факторов, также способных объяснять миграционное поведение. В российских исследованиях отдельно выделяется два типа факторов, связанных с безопасностью: политические и экологические. В контексте экономического потенциала миграции к выталкивающим факторам относят неразвитую экономику городов и регионов, узость предложений на рынке труда, отсутствие поддержки бизнеса [Фофанова, Сычев, 2019; Симонян, 2017; Мкртчян, 2017]. При этом зачастую не выталкивающие факторы экономического развития собственного региона становятся причиной миграции, а притягивающие экономические факторы другой территории. Представления о потенциальном уровне жизни в другой локации складываются не из объективных данных, а благодаря субъективным представлениям, приобретенным через доступные социальные контакты и информационные ресурсы [Шворина, Фалейчик, 2018: 492]. Культурные факторы включают в себя доступ к разнообразному досугу и обретают ту же значимость, что и экономические, когда речь идет о малых городах и селах, где жизнь не может быть такой же разносторонней, как в региональных центрах [Мкртчян, 2017: 232].

В последнее время российские авторы критикуют доминирование экономических факторов, т.к. улучшение качества жизни сегодня рассматривается не только и столько как повышение зарплаты после смены места жительства, сколько в результате приобретения (или сохранения) социального и культурного капиталов. Так, большей привлекательностью для молодежи могут обладать регионы, обладающие совокупностью культурных, социальных, политических и экологических преимуществ, но не представляющих конкуренции с точки зрения экономического развития [Фофанова, Сычев, 2019: 773]. Cнижение объяснительной способности экономических показателей может объясняться уменьшением межрегиональной дифференциации [Вакуленко, 2019: 127].

Также исследователи выделяют содействующие факторы, усиливающие или ослабляющие связь между переменными. Например, миграционный опыт и уровень адаптационных способностей. К сдерживающим факторам принято относить неэкономические, сугубо субъективные оценки значимости окружающей среды [Кузнецова, 2013: 36], которые с трудом поддаются рационализации участниками исследования и кодированию для опросов учеными. Оценить привязанность к месту жительства и силу ее связи с миграционным поведением – серьезная методологическая задача.

Отметим особенности данной дискуссии. Во-первых, вызывает сомнение объяснительная способность рационального подхода к обоснованию решений, связанных со сменой места жительства. Во-вторых, в теории «push and pull»-факторов именно финансовые затраты и выгоды становятся драйверами миграции, и эта экономическая гегемония упрощает понимание человеческой мотиваций. Экономические факторы легче поддаются кодированию при составлении анкет и рационализации при анализе собственных намерений информантов, и их преобладание в результатах исследований объясняет не то, как принимаются решения о миграции, а как они трактуются участниками миграционных процессов. В-третьих, исследования факторов миграции не учитывают мотивацию, которую невозможно выделить в отдельные категории или отнести к уже имеющимся. Таким образом, логика данного теоретического подхода ограничивает его содержательные возможности. Еще одной критической стороной дискуссии о «push and pull»-факторах является отсутствие понимания различий между миграционными установками и намерениями: здесь оценивается именно принятие решений о миграции, вне зависимости от их дальнейшей реализации и предшествующему формированию.

Миграционные установки и намерения. Анализ связей между установками и намерениями демонстрирует механизмы перехода от планирования миграции к ее реализации. Миграционные установки, которые также называют «настроениями», выражают эмоциональный уровень личности, совокупность ее черт и оценок, создающих фон для дальнейшего принятия решений [Зайков и др., 2018: 234]. Миграционные намерения обладают когнитивным характером и описывают планы, имеющие рациональную структуру. Их иногда понимают как часть миграционных установок, выраженную в практических действиях. Так, под установками имеют в виду желания, связанные с переездом, а под намерениями – готовность к совершению необходимых шагов для достижения цели [Кузнецова, 2013: 39–40]. Не все люди, имеющие миграционные установки, реализуют их в дальнейшем: желание уехать можно назвать стремлением к благополучию, часто остающимся только стремлением [Симонян, 2017: 318]. Большое значение имеет выявление связей между установками, намерениями и реальным поведением, а также демографических характеристик, которые оказывают влияние на силу этих связей [Рочева, Варшавер, 2020: 299–300].

На формирование миграционных установок влияет география места жительства человека и его семьи. Близость региональных или федеральных центров позволяет осуществить смену места жительства с наименьшими финансовыми и социальными потерями. В малых городах и селах миграционные установки будут выше, чем в более крупных населенных пунктах, даже при большой удаленности от территории-реципиента [Карачурина, Флоринская, 2019: 83]. Исследователи отмечают, что миграционные намерения сельской молодежи редко ограничиваются переселением в ближайший город: приобретение опыта адаптации к новой среде стимулирует дальнейшие перемещения в поисках лучших условий [Симонян, 2017: 321]. Образовательные миграции из села в ближайший город захватывают больший возрастной диапазон молодежи, поскольку здесь образовательной ступенью после школы чаще выступают средне-профессиональные образовательные учреждения. Для жителей сел и малых городов миграционные установки и намерения имеют коллективный характер: переезд выпускника школы является семейным решением, поэтому здесь большое значение имеет изучение влияния домохозяйств на принятие решения об отъезде и дальнейшем невозвращении как долгосрочной жизненной стратегии [Мкртчян, 2017: 239]. В целом, не только для сельских миграций существует связь между коллективным миграционным опытом и миграционными установками конкретного человека. Дети, чьи родители сами не являются коренными жителями, имеют более высокие миграционные установки и намерения. Кроме того, наличие в окружении людей с миграционным бэкграундом также создает условия для возникновения соответствующих установок [Кузнецова, 2012: 63].

Кроме таких объективных показателей, как география места жительства и миграционный опыт семьи и окружения, важно измерение психологических установок, связанных с формированием миграционных намерений. Для моделирования миграционной мобильности на основании изучения связей между психологическими и миграционными установками в российских исследованиях используют теорию базовых индивидуальных ценностей Ш. Шварца (1992). Уточненные им и коллегами 19 ценностей, группируемые в круговой мотивационный континуум метаценностей «сохранение», «открытость изменениям», «самоутверждение» и «самоопределение» [Шварц и др., 2012: 50], могут стимулировать или сдерживать формирование миграционных установок. В.А. Москвина, анализируя региональную послевузовскую миграцию, выявила, что «самоопределение» и «самоутверждение», как ценности, отражающие мотивы «идеализма» и «материализма», имеют положительную связь с наличием миграционных намерений у выпускников [Москвина, 2019: 89], а значит могут являться миграционными установками. К психологическим факторам миграционных установок также относят разные типы идентичностей, среди которых для изучения эмиграции наибольшее значение имеет гражданская идентичность [Муращенкова, 2021: 29]. Необходимо обращать внимание и на гражданскую и этническую идентичность для анализа миграционных процессов внутри страны, так как современное развитие локальной гражданственности способствует формированию привязанности к территории проживания, а этнический характер многих регионов России может породить субпатриотические настроения у их жителей.

Таким образом, миграционные установки являются интегральной характеристикой, содержащей в себе как когнитивные оценки своего положения на территории проживания, так и социально-психологические черты личности, включающие в себя социально-политические установки, ценности и особенности мотивации [Иванова, 2015: 71]. Чтобы определить, могут ли миграционные установки быть воплощены в миграционных намерениях, исследователи выясняют аспекты миграционных планов в перспективе ближайших пяти лет. Их серьезность определяется сроками планируемой миграции и предпринимаемых для этого мер [Зайков и др., 2018: 239].

По нашему мнению, основной проблемой данной дискуссии является не прикладной характер полученных данных. Кроме того, для выявления связи между миграционными установками, намерениями и действиями необходимо проводить лонгитюдные исследования, ограниченные сложностью метода. Данную дискуссию часто сочетают с анализом «push and pull»-факторов для обращения к аффективным механизмам принятия решений. Тем не менее сочетание этих исследовательских подходов чаще приводит к теоретической путанице и объяснению «намерений» наличием выталкивающих и притягивающих факторов.

Связь чувства места и миграционных планов. Эта дискуссия имеет не столь продолжительную историю, но затрагивает многие дисциплины, включая психологию, географию и социологию. Актуальность данного феномена обусловлена растущей мобильностью населения, ослабляющей связь человека и территории. Критика оппозиции между мобильностью и территорией приводит к переосмыслению концепта «места», смещая фокус с географической точки на совокупность социальных связей, имеющих свое территориальное измерение [Bolotova, Karaseva, 2017: 78]. «Место» в значении пространства жизни наполняется личностными смыслами когнитивного и аффективного характера, формирующимися под влиянием социального окружения и его сравнения с другими местами [Кузнецова, 2013: 40]. Совокупность этих значений, оценок и связанного с ними уровня удовлетворенности называют «чувством места», а привязанность к обусловленным местом чувствам и памяти о значимых социальных событиях – «чувством принадлежности» [Самошкина, 2008: 46]. Объединение идентификации с социальными группами, определенной территорией, а также созданной в процессе их взаимодействия социально-культурной памятью определяет территориальную идентичность человека [Правоторова, Кондратьева, 2018: 71]. Российские исследователи выделяют несколько видов территориальной идентичности: городскую, региональную, а также связанную с определенным природным ландшафтом.

Марко Лалли (1992) описал два подхода к исследованию территориальной идентичности: феноменологический, где первичен эмоциональный опыт, связанный с конкретной территорией, и позитивистский, для которого значение места связано с рациональными оценками условий жизни [Самошкина, 2008: 46]. В рамках первого подхода проводятся исследования эмоционального коллективно-разделяемого опыта восприятия территории (длительность проживания, природные характеристики и вовлеченность в традиционные для местности формы жизнеобеспечения) [Gavrilova, 2017: 40]. Такие неэкономические способы обоснования комфортности жизни значимы для объяснения причин возвратной миграции молодыми людьми, так как именно эмоциональная связь с местом исхода и переживания становится причиной репатриации [Bolotova, Karaseva, 2017: 92]. Второй подход предполагает большую рациональность и потенциальный конфликт между чувством места и мобильностью субъекта. Здесь чувство места может возникнуть по отношению к малознакомой территории, оцениваемой на когнитивном уровне как наиболее подходящая, а на эмоциональном – как наиболее привлекательная для проживания. Субъективная оценка большего соответствия другого места собственному пониманию комфорта создает условия построения отношений не с актуальным местом проживания, а с планируемым. В этом случае сформированное чувство места становится катализатором миграции, а не ее сдерживающим фактором [Кузнецова, 2013: 36].

Исследования чувства места и его связи с миграционными планами в России чаще реализуются в качественной методологии и проявляют большую чуткость к индивидуальным биографиям участников. Немалая часть исследований территориальных идентичностей посвящена разработке методик для формирования городской идентичности с целью брендирования территории и удержания человеческого капитала. Так, чувство места приобретает характер товарно-денежной единицы и становится механизмом привлечения людей. Многообразие терминов в наименовании идентичности, связанной с местом (территориальная, средовая, идентичность с местом [Правоторова, Кондратьева, 2018: 71]), а также отсутствие методологического единства в рамках дискуссии о чувстве места указывает на сложность и новизну предмета исследования.

Выводы. Российские исследователи молодежной миграции в большей степени заинтересованы в рациональных подходах к объяснению принятия решений о смене места жительства. Так, наиболее развитой и разносторонней является дискуссия о выталкивающих и притягивающих факторах миграции. Исследователи «push and pull»-факторов делают выводы о главенствующей позиции экономических причин миграции. В связи с этим наибольшей привлекательностью для мигрантов обладают территории, предоставляющие большие возможности для высокооплачиваемого труда и открытия собственного бизнеса. Тем не менее в российской практике сильна критика экономической гегемонии в объяснении миграционных планов молодежи: совокупность неэкономических факторов получает все большую значимость для принятия решений. Интересными направлениями исследований молодежной миграции в России являются дискуссии о миграционных установках и намерениях, а также о чувстве места. Однако обе эти дискуссии часто используются вместе с теорией «push and pull»-факторов. С помощью этих подходов исследователи дополняют рациональные миграционные стратегии анализом аффективных составляющих принятия решений. Однако применяя эти дискуссии, исследователи часто допускают терминологическую путаницу и встречают методологические трудности.

References

- 1. Antosik L.V., Ivashina N.V. (2021) Factors and Routes of Interregional Migration of University Graduates in Russia. Voprosy obrazovaniya [Educational Studies Moscow]. No. 2: 107–125. DOI: 10.17323/1814-9545-2021-2-107-125 (In Russ.)

- 2. Bolotova A., Karaseva A., Vasilyeva V. (2017) Mobility and sense of place among youth in the Russian Arctic. Sibirica. Vol. 16. No. 3: 77–123. DOI: 10.3167/sib.2017.160305

- 3. Fofanova K.V., Sychev A.A. (2019) Factors in Migration Attractiveness of a Provincial City: The Case Study of the City of Saransk. Regionologiya [Regionology]. Vol. 27. No. 4: 756–778. DOI: 10.15507/2413-1407.108.027.201904.756-778 (In Russ.)

- 4. Gavrilova K. (2017) Temporal dimension of attitudes toward infrastructure and opportunities for relocation from the northern town: The case of Kamchatskii Krai. Sibirica. Vol. 16. No. 3: 35–56. DOI: 10.3167/sib.2017.160303

- 5. Ivanova E.I. (2015) Social Vector of Migration Mobility of Russians. Sotsiologicheskie issledovaniya. [Sociological Studies]. No. 11: 66–73. (In Russ.)

- 6. Karachurina L.B., Florinskaya Y.F. (2019) Migration intentions of school graduates in small and midsize towns of Russia. Vestnik MGU. Ser. 5. Geografiya. [Moscow University Bulletin]. No. 6: 82–89. (In Russ.)

- 7. Kuznetsova S.A. (2012) Possibilities of Study of Migratory Intentions in Social Psychology. Vestnik RUDN. Ser. Psihologiya i pedagogika [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics]. No. 3: 60–65. (In Russ.)

- 8. Kuznetsova S.A. (2013) Migration Attitudes as the Subject of Social Psychological Research. Social'naya psihologiya i obshchestvo [Social Psychology and Society]. Vol. 4. No. 4: 34–45. (In Russ.)

- 9. Kuznetsova S.A. (2020) Territorial Self-Determination of Magadan Students at Different Stages of Education in the University. Social'naya psihologiya i obshchestvo [Social Psychology and Society]. Vol. 11. No. 4: 182–197. DOI: 10.17759/sps.2020110413. (In Russ.)

- 10. Mkrtchan N.V. (2017) The youth migration from small towns in Russia. Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 1: 225–242. DOI: 10.14515/monitoring.2017.1.15. (In Russ.)

- 11. Moskvina V. (2019) Modelling interregional mobility of university graduates in Russia. Prikladnaya ekonometrika [Applied Econometrics]. Vol. 56. No. 4: 99–122. DOI: 10.24411/1993 7601 2019 10019. (In Russ.)

- 12. Murashcenkova N.V. (2021). Psychological Factors of Youth Emigration Intentions: A Review of International Studies. Vestnik RUDN. Ser. Psihologiya i pedagogika [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics]. Vol. 18. No. 1: 25–41. DOI 10.22363/2313-1683-2021-18-1-25-41. (In Russ.)

- 13. Pravotorova A.A., Kondratieva U.G. (2018) Theoretical Foundations of the Investigation of Urban Identity. Творчество и современность [Creativity and modernity]. Vol. 6. No. 2: 69–79. (In Russ.)

- 14. Rocheva А.L., Varshaver E. A. (2020) Migration Intentions of Youth with and without Migrant Backgrounds: a Russian Case. Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 3: 295–334. DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1632. (In Russ.)

- 15. Rybakovsky L.L., Mayevsky D.P., Kozhevnikova N.I. (2019) Migration mobility of population and its measurement. Narodonaselenie [Population]. No. 2: 4–16. (In Russ.)

- 16. Samoshkina I.S. (2008) Territorial Identity as a Social-Psychological Research Subject. Vesnik RGGU [Bulletin of the Russian State University for the Humanities]. No. 3: 43–53. (In Russ.)

- 17. Sannikova O.V. (2015) Uncompensated Educational Migration as a Problem of Development of a Russian Region. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]. No. 24: 19–21. (In Russ.)

- 18. Schwartz S., Butenko T.P., Sedova D.S., Lipatova A.S. (2012) A Refined Theory of Basic Individual Values: Application in Russia. Psihologiya. Zhurnal vysshej shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics]. Vol. 9. No. 1: 43–70. (In Russ.)

- 19. Shvorina K. V., Faleychik L. M. (2018) Main Directions of Migration Mobility of the Population in the Siberian and Far Eastern Federal Districts. Ekonomika regiona [Economy of Region]. Vol. 14. No. 2: 485–201. DOI: 10.17059/2018-2-12 (In Russ.)

- 20. Simonyan R.H. Migration attitudes of Russian youth: a regional dimension. Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 6: 313–326. DOI: 10.14515/monitoring.2017.6.16 (In Russ.)

- 21. Tyndik A.O., Mitrofanova E.S. (2014) Social and Economic Behavior of People in the Perspective of the Life Course Concept. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 3: 146–158. DOI: 10.14515/monitoring.2014.3.10. (In Russ.)

- 22. Vakulenko Е. (2019) Motives for internal migration in Russia: What has changed in recent years? Prikladnaya ekonometrika [Applied Econometrics]. Vol. 55: 113–138. DOI: 10.24411/1993-76012019 10013. (In Russ.)

- 23. Varshavskaya E.Y., Chudinovskikh O.S. (2014) Migration intentions of graduates of Russia's. Vestnik moskovskogo universiteta. Ser. 6. Ekonomika. [Moscow University Economics Bulletin]. No. 3: 36–58. (In Russ.)

- 24. Zaikov K.S., Katorin I.V., Tamitskii A.M. (2018) Migration Attitudes of the Students Enrolled in Arctic-Focused Higher Education Programs. Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]. Vol. 11. No. 3: 230–247. DOI: 10.15838/esc.2018.3.57.15 (In Russ.)

- 25. Zamotin M.P. (2016) Educational Migration in Migratory Research of Russian Authors. Diskurs [Discourse]. No. 5: 77–86. DOI: 10.32603/2412-8562-2016-0-5-77-86. (In Russ.)